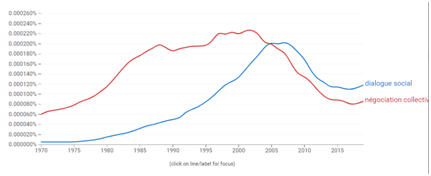

« Pour qu’à tous les niveaux la négociation entre les partenaires sociaux fonde les évolutions du monde du travail ». Tel est l’objectif du gouvernement, indique le ministre du Travail, M. Jean Auroux, proposant à la tribune de l’Assemblée nationale, en ce 8 juin 1982, d’adopter le projet de loi qu’il lui soumet, « relatif à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail » (pour le compte-rendu des débats ce jour-là : lire ici).

Le 13 novembre 2021, en fin de soirée, le texte de loi est adopté. Il y a donc 39 ans, aujourd’hui, que fut introduite dans le Code du travail une disposition qu’aucun gouvernement ne souhaita ensuite supprimer : l’obligation annuelle, pour un employeur, de négocier avec les représentants des salariés. Le gouvernement de M. Pierre Mauroy, sous la présidence de M. François Mitterand, élu l’année précédente, le 10 mai 1981, entendait ainsi, comme l’indiqua à la tribune M. Jean Auroux, « permettre que la politique contractuelle devienne la pratique privilégiée du progrès social dans notre pays ».

Quatre décennies plus tard, l’ambition est la même, et la « démocratie économique » dont parlait alors Jean Auroux demeure à l’agenda des forces progressistes de notre pays. Il n’est pas inutile d’entendre les arguments de celles et ceux qui ont promu cette obligation ou qu’ils l’ont combattu. La reproduction ci-dessous du discours introductif de M. Jean Auroux et des interventions du principal opposant à cette loi, M. Alain Madelin, député UDF, permet ainsi de mieux comprendre la situation présente, les craintes et les réticences que suscite encore la négociation collective dans notre pays.

Qu’a changé cette loi de novembre 1982, et quel chemin a été parcouru ? Un deuxième billet de blog jette un premier regard. J’y reproduis de larges extraits de l’intervention de Guy Caire, économiste du travail, lors d’un colloque sur les conventions collective tenu à Paris en 1991 – moins de dix années après le vote des lois Auroux. Je tenterai, dans un troisième billet, de prolonger cette analyse et porter jugement sur ces quarante dernières années de réforme de la négociation collective en France. Mais d’abord un moment d’anthologie : nous sommes le mardi 8 juin 1982 ; il est 22 h 40. L’hémicycle du Parlement se remplit peu à peu. Les députés sont en séance depuis 9 h 30. Ils viennent d’adopter, par 326 voix pour, 160 voix contre, un autre projet de loi défendu par Jean Auroux, intitulé « Développement des institutions représentatives du personnel ». Après une courte pause, ils examinent un second texte, porté par le même ministre, intitulé « Négociation collective et règlement des conflits collectifs du travail ». Jean Auroux monte à la tribune de l’Assemblée nationale…

***

« La parole est à M. le ministre du travail.

M. Jean Auroux. Monsieur le président, mesdames, messieurs, je souhaite présenter, dès l’ouverture de ce débat, une déclaration liminaire qui permettra de clarifier certains points.

Après de longs débats, après avoir adopté les dispositions qui fonderont le droit à l’expression des salariés sur leurs conditions de travail dans des entreprises où des garanties réelles existeront désormais dans le domaine des libertés, votre assemblée vient de créer les conditions de mise en place d’institutions de représentation du personnel dotées des prérogatives nouvelles et des moyens adaptés qui leur permettront de remplir leur mission dans les conditions que l’évolution générale de notre société rendait nécessaires.

Nous abordons aujourd’hui un troisième projet de loi traitant de la négociation collective et du règlement des conflits collectifs de travail. Il n’est pas nécessaire d’insister pour que chacun comprenne que, aux yeux du Gouvernement, ce texte constitue l’un des fondements de sa politique sociale, puisqu’il est question dans ce projet de permettre que la politique contractuelle devienne la pratique privilégiée du progrès social dans notre pays. (…) Notre souci permanent, à l’occasion de l’élaboration concertée des différents projets que nous vous avons proposés, a consisté à éviter les éléments de blocages institutionnels et les règles générales impératives, pour qu’à tous les niveaux, avec la recherche permanente de l’adéquation entre les niveaux de négociation et les thèmes à traiter, la négociation entre les partenaires sociaux fonde les évolutions du monde du travail. Partant des différents constats établis ces dernières années sur la situation de la négociation collective en France et de sa nécessaire relance, le projet qui vous est soumis est fondé sur deux orientations majeures. Premièrement, les représentants des salariés dans les entreprises doivent pouvoir négocier au moins une fois par an sur les salaires réels, la durée et l’aménagement du temps de travail.

Deuxièmement, le droit de la négociation collective doit être un stimulant et non un simple encadrement de cette négociation. L’instauration d’une obligation de négociation dans l’entreprise constitue une novation majeure dans la mise en œuvre des droits nouveaux des travailleurs. Ceux-ci deviennent ainsi acteurs au niveau de l’entreprise par l’intermédiaire des organisations syndicales qu’ils se seront choisies pour les représenter. La rencontre annuelle telle que nous le prévoyons n’est en réalité que l’expression de la nécessité de faire en sorte que les salariés soient partie prenante dans la détermination des éléments essentiels dans leur vie quotidienne, en particulier des salaires et de la durée du travail. Les organisations syndicales sont, à nos yeux, en raison notamment du pluralisme existant dans notre pays et des traditions sociologiques et juridiques dans ce domaine, les interlocuteurs naturels des employeurs, compte tenu de leur implantation dans les entreprises et de leur capacité à hiérarchiser les priorités à faire valoir dans les négociations, ainsi que les compromis possibles et nécessaires pour que toute négociation aboutisse.

L’obligation de négocier dans l’entreprise sera un des éléments essentiels de la démocratie économique qui sous-tend nos projets et la pratique généralisée de la négociation amènera chacun, dans le respect de ses options réciproques et des intérêts qu’il représente, à traiter des problèmes concrets qui se posent dans l’entreprise. Notre projet ne met d’ailleurs pas en cause l’unité de direction de l’entreprise, car l’obligation de négocier n’est pas synonyme de l’obligation de conclure. Nous souhaitons créer les conditions d’un débat et mettre chacune des parties en présence en face de ses responsabilités. Nous voulons aussi combattre l’arbitraire des décisions unilatérales qui, dans

ces domaines aussi, caractérisent trop souvent la politique sociale de certaines entreprises.

Il a souvent été dit que l’obligation de négocier dans l’entreprise signifiait le déclin définitif des négociations collectives de branche et qu’en voulant enrichir la politique contractuelle, le résultat de nos textes aboutirait à son déclin et à la création de nouvelles inégalités. Le déclin de la négociation de branche aurait pour effet, dans cette logique, d’affecter les salariés des petites entreprises, non visées actuellement par la négociation annuelle. Cette vision présuppose un modèle unique dans l’organisation de la négociation collective, alors que chaque secteur professionnel varie quant à la taille des entreprises qui la composent, quant au type de politiques sociales qui y sont menées, quant

aux stratégies qui s’y développent.

Cette vision s’appuie sur de mauvaises comparaisons, car elle est fondée sur la conception selon laquelle, dans les pays européens, il n’existe qu’un niveau de négociation, l’entreprise ou la branche, mais pas les deux. L’Allemagne est, par exemple, souvent évoquée à l’appui de cette conception, car la place de la négociation d’entreprise y est très peu déterminante. C’est méconnaitre le rôle très large des conseils d’entreprise en Allemagne, qui jouent un rôle plus important que les représentants du personnel en France. Cette vision apparait surtout critiquable dans la mesure où elle méconnait la dialectique entre le niveau de la branche et de l’entreprise telle que nous l’avons déjà créée et telle que nos textes prévoient de la développer. Les textes que nous avons déjà publiés organisent en effet l’articulation entre les niveaux de négociation ; je pense à l’ordonnance sur la durée du travail, qui permet ce renvoi de l’un à l’autre dans le domaine des contreparties entre réduction de la durée du travail, compensation salariale et assouplissement pour les entreprises.

Les textes que nous soumettons au vote de l’Assemblée créent également une dynamique de la négociation articulée dans le sens d’un enrichissement de la pratique conventionnelle de branche ou d’entreprise. Particulièrement en matière salariale, ils permettent à l’entreprise de développer une politique autonome par rapport à une branche professionnelle sous réserve du respect d’une incidence égale à celle qui découlerait de l’application du texte conventionnel et des salaires minima. La légitimité de ces accords dérogatoires sur le plan des salaires sera assurée par la faculté d’opposition des syndicats majoritaires dans l’entreprise. Ces possibilités n’existaient pas. Nous ouvrons une voie nouvelle à la politique contractuelle par le biais des possibilités d’adaptation et d’articulation entre les deux niveaux.

Enfin, avec l’obligation de négociation annuelle dans les entreprises, s’ouvrira un vaste espace d’expérimentation dont les partenaires sociaux peuvent souhaiter d’un commun accord qu’il puisse bénéficier aux salariés de l’ensemble d’une branche. Certains thèmes pourront ainsi être traités au niveau de la branche, par la prise en compte des résultats d’expérimentations

confirmées dans la pratique, et les petites entreprises bénéficieront donc des retombées de cet espace nouveau de démocratie économique. On peut également envisager que les négociateurs d’une convention collective de branche préfèrent renvoyer certains thèmes au niveau des négociations d’entreprise en fixant simplement les objectifs à atteindre, puisqu’ils seront désormais certains que celles-ci auront lieu.

La seconde orientation de ces projets se fonde sur la mise en œuvre des moyens permettant une relance effective de la politique contractuelle au niveau professionnel ou interprofessionnel, en faisant notamment du droit des conventions collectives un stimulant à la négociation. Une partie de cette action relève de la responsabilité de mon ministère et je m’emploierai à ce que les objectifs que nous nous sommes fixés, c’est-à-dire l’élaboration d’un bilan des vides conventionnels et des moyens de les combler, soient mis en œuvre dans un délai de deux ans. Il en est de même des problèmes relatifs au champ d’application de conventions collectives qui conduit à un émiettement et à une dispersion trop grande, que nous nous efforcerons de clarifier et de simplifier par la voie de la concertation.

Mesdames, messieurs, les projets que nous vous présentons s’inscrivent dans une logique où le rôle de l’État est de déterminer d’une manière volontariste les garanties sociales essentielles, d’aider et de stimuler la négociation par tous les moyens dont il peut disposer, comme la nouvelle Commission nationale de la négociation collective, mais où il laisse aux partenaires sociaux toute liberté de favoriser, au-delà de la loi, le progrès social par la pratique conventionnelle. A cet effet, le projet de loi qui est soumis à votre attention tend à accroître la fréquence des rencontres, en prévoyant sur le problème particulièrement délicat des salaires une rencontre annuelle, ainsi qu’une rencontre tous les cinq ans pour vérifier l’adaptation des classifications à l’évolution des technologies et des modes de production dans les branches.

Le contenu des conventions collectives sera élargi, notamment par le biais des clauses obligatoirement abordées dans les conventions collectives susceptibles d’extension, qui doivent prendre en compte, par exemple, le travail à domicile, auquel, du fait des perspectives de développement du télétravail, il sera peut-être plus souvent fait recours.

En cas de difficultés dans la conclusion des accords, les projets assouplissent les mécanismes actuels de conciliation et de médiation. Le recours à un médiateur sera facilité, sans être systématique, et les conditions de son intervention renforcées. J’aurai l’occasion de m’en expliquer lorsque nous aborderons ces textes. En outre, le contrôle de l’application des conventions collectives sera élargi, car une politique contractuelle n’aurait pas de signification si le contrôle de son application était insuffisant. Dans ce sens, il est proposé que l’inspection du travail soit compétente pour vérifier l’application des conventions collectives conclues dans les conditions prévues par le législateur. Les travailleurs eux mêmes, principaux bénéficiaires de la négociation collective, doivent également être mieux informés de l’évolution du statut conventionnel qui leur est applicable et, là encore, plusieurs dispositions nouvelles rempliront cet objectif.

Ainsi encouragée, stimulée, contrôlée et connue, la politique contractuelle pourra être relancée et constituer l’axe privilégié du progrès social dans une démocratie vivante. A l’occasion des différents articles que nous examinerons,

j’aurai l’occasion d’évoquer devant vous les mécanismes de responsabilité, de souplesse, que les partenaires sociaux réclamaient depuis longtemps et qu’ils voient intervenir avec méfiance. Je souhaiterai que, dans cette assemblée, chacun comprenne que l’enjeu positif qui se situe derrière cette réglementation est considérable, car, au-delà des textes, ce sont des comportements qui évolueront par la pratique de la négociation et qui permettront même de gérer, dans la période difficile que traversent les économies occidentales, les nécessaires ajustements, ainsi que les évolutions et les progrès espérés.

La justification profonde de ce texte se trouve dans l’adoption par la majorité de l’Assemblée des deux textes précédents, relatifs aux libertés des travailleurs dans l’entreprise et au développement des institutions représentatives du personnel, lesquels constituaient en quelque sorte des conditions préalables à la mise en œuvre de la politique contractuelle — conditions préalables qui, jusqu’à présent, n’étaient pas remplies. Je souhaite que ce nouveau texte soit adopté par l’Assemblée, du moins par sa majorité — car le vote auquel nous venons d’assister a parfaitement clarifié les choix de chacun et montré quels sont ceux qui, préférant la réalité aux discours, sont les porteurs d’un véritable progrès social, tel qu’il est attendu et tel qu’il est nécessaire dans la France de 1982. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des communistes).

***

Après l’intervention de Jean Auroux, plusieurs députés du RPR et de l’UDF prennent la parole. Je reproduis ci-dessous les interventions d’Alain Madelin, député UDF, à propos des articles 1 et 2 du projet de loi :

« (À propos de l’article 1) Je ferai un constat et trois observations. Un constat : la politique contractuelle, c’est nous. Plus exactement, elle fait partie du patrimoine libéral, républicain et réformiste. (…) La politique contractuelle fait partie des fondements philosophiques de l’école libérale, de l’école républicaine et de l’école réformiste. Elle constitue, en effet, ce que l’on pourrait appeler une forme pacifiée de la lutte des classes. Je ne suis pas de ceux qui agitent l’épouvantail de la lutte des classes. On pourrait peut-être trouver une autre expression, mais cette lutte existe. Il y a deux écoles. L’école marxiste veut guérir le mal parle mal et sa méthode consiste à exacerber les conflits jusqu’à on ne sait trop quel grand soir et à la disparition de la lutte des classes avec celle des classes elles-mêmes. Cette vision utopique a animé tous les syndicats et tous les partis politiques d’obédience marxiste. Selon l’autre école, l’antinomie ne se résout pas — je cite de mémoire une phrase de Proudhon — et il y aura toujours des conflits, quel que soit le type de société. La politique contractuelle est précisément une forme pacifiée de la lutte des classes, une sorte d’ « armistice », si vous préférez — pour reprendre une expression qui a été utilisée il y a quelques années par Edmond Maire, me semble-t-il. On observe une différence d’appréciation entre les syndicats réformistes, qui sont volontiers des adeptes de la politique contractuelle, et les syndicats révolutionnaires, pour lesquels, précisément, la politique contractuelle éloigne les travailleurs de la révolution, en ce sens qu’elle fait la preuve que, dans une société de liberté, un certain nombre d’améliorations successives sont possibles. Nous aurons peut-être l’occasion d’y revenir. Je tenais, d’entrée de jeu, à vous dire, ou vous apprendre, si vous l’ignoriez, que la politique contractuelle fait essentiellement partie intégrante du patrimoine de l’école libérale et réformiste.

Permettez-moi de citer cette phrase d’un ouvrier ciseleur célèbre, père du mouvement syndical français, Henri Tolain: « Faites vos affaires vous-même ! »

Monsieur le ministre, je vous vois avec beaucoup de sympathie vous engager dans la voie de la politique contractuelle et répudier un certain nombre de voies plus traditionnellement attachées à l’idée que l’on se fait du socialisme ou à l’idée que le socialisme se faisait de lui-même, notamment la voie qui conduisait à attendre le bonheur de l’Etat. Votre choix de la voie contractuelle m’est a priori plutôt sympathique. Mais, en ce domaine comme dans d’autres, il y a, entre les déclarations de principe et les actes, un certain nombre de différences qui me font craindre que le texte que vous nous proposez n’aille à l’encontre de vos intentions. Cela m’amènera à formuler trois observations :

Première observation : sous le prétexte de développer la politique contractuelle, on la paralyse. J’ai étudié l’histoire de la politique contractuelle et j’ai remarqué deux écueils constants. Le premier écueil réside dans la volonté de placer la politique contractuelle sous la tutelle de l’État ou, plus exactement, dans celle de demander à chaque instant à l’État de mettre les partenaires en situation de négocier puis, lorsqu’ils ont négocié, à inscrire les résultats dans une loi. Il y a là quelque chose de très stérilisant pour la politique contractuelle.

Le second écueil réside dans une trop grande précision du contenu des contrats. Or c’est bien ce à quoi tend le projet de loi que vous nous proposez ; cette trop grande précision conduit, en général, à des échecs. Oui, on discerne une menace de paralysie de la politique contractuelle du fait de la multiplication des niveaux d’intervention et de l’instauration d’un droit de veto au profit d’un certain nombre de centrales syndicales qui ne voudraient pas signer les accords. Pour signer un contrat, il faut être deux. Même si l’on est minoritaire, le contrat s’applique. Il faut absolument trouver des partenaires qui jouent le jeu. Certains partenaires n’acceptent pas de le jouer. Je salue au passage l’évolution de la CFDT, qui s’est engagée, depuis quelque temps, dans la voie de la politique contractuelle alors qu’elle s’en était détournée il y a quelques années. Il reste néanmoins un partenaire qui ne joue pas le jeu — vous le savez bien : la C .G.T. Vous allez donner aux partenaires qui ne voudront pas jouer le jeu, non pas la possibilité de se mettre hors jeu — ce qui ne serait pas grave — mais celle de bloquer la partie. (…) Lorsqu’on se reporte à l’histoire des grandes conquêtes de la politique contractuelle des vingt ou trente dernières années, on ne pu qu’être persuadé que si les mêmes règles que celles que vous allez nous proposer, monsieur le ministre, avaient été appliquées, les accords marquant de grandes conquêtes sociales comme la constitution des caisses de retraite et l’institution d’un régime de retraite complémentaire n’auraient pu être conclus. Ils l’ont été par les organisations réformistes, contre la CGT, qui y était hostile.

Deuxième observation : un contrat comporte des engagements réciproques. Il est bon de le rappeler. Un contrat prévoyant une augmentation de salaire, conclu pour une période déterminée — six mois ou un an, par exemple — vaut engagement pour les deux parties. Nous resterons très attachés à cette notion d’engagement réciproque.

Troisième observation : nous craignons que ne se développent des accords d’entreprise. Lors de la discussion du précédent projet de loi, monsieur le ministre, je vous avais exprimé notre hostilité à l’encontre des syndicats-maisons : pour nous, le rôle des syndicats se situe essentiellement sur le marché du travail. Les syndicats sont, non pas des machines à faire la grève, mais des machines à faire des contrats, au niveau des branches et au niveau des professions. Car c’est par là que l’on peut essayer de « traîner » le plus grand nombre d’entreprises et d’obtenir, dans l’harmonie, un progrès social toujours plus élevé. Or, le dispositif que vous allez nous proposer va en réalité permettre la conclusion d’« accords de riches » dans des entreprises riches, et laissera à l’écart du progrès social les entreprises qui seront moins riches et dans lesquelles de tels accords ne pourront être conclus. Relisez le livre de François de Closets, Toujours plus ; vous y trouverez un certain nombre d’exemples très éloquents de disparités sociales existant dans de grandes entreprises, par exemple dans le secteur bancaire, comme les Caisses d’épargne. Ces entreprises ont finalement les moyens de pratiquer une politique sociale hardie dans la mesure où elles répercutent leurs coûts

sur leurs clients. Dans ce secteur, qui est maintenant entièrement nationalisé, la répercussion des coûts toujours plus élevés sur les clients s’opérera sans grands frais. Mais les femmes de ménage employées dans ces entreprises se retrouvent dans des situations qui ne peuvent soutenir la moindre comparaison avec celle que connaissent ces catégories sociales qui ont réussi à obtenir dans leurs entreprises des accords qui sont plus privilégiés que ne le permettrait normalement la conjoncture économique. Du fait du développement de la politique contractuelle à partir des entreprises et non plus à partir ses branches ou des professions, nous craignons que l’on accroisse l’injustice là ou la politique contractuelle aurait permis d’unifier les régimes et de franchir un pas important en direction de la justice sociale. »

(À propos de l’article 2) « Ainsi que notre collègue M. Philippe Séguin l’a observé avec pertinence, cet article 2 n’introduit pas d’innovations considérables puisqu’il vise simplement à définir le champ d’application des relations collectives. Toutefois M. le rapporteur a l’air, lui, de tenir peur remarquable qu’il puisse y avoir des relations collectives, et de considérer que nous sortons d’une époque de non-droit. Qu’il me soit alors permis de lui rappeler, pour la petite histoire, que la première trace que j’aie retrouvée de la politique contractuelle remonte à 1845. Refusant de se lier par un contrat d’une durée de plus de dix ans, les charpentiers de Paris avaient alors lancé une grève qui s’était d’ailleurs mal terminée, puisque des meneurs avaient été condamnés en dépit de la magnifique plaidoirie de Berryer, ce grand avocat libéral.

L’idée d’accorts collectifs dans le domaine du travail a longtemps hérissé les juristes, pour qui un contrat se nouait de personne à personne. Il est vrai aussi qu’existait un déséquilibre entre les contractants, dans la mesure où l’employeur, fort de sa puissance économique, se trouvait bien évidemment en situation privilégiée pour imposer unilatéralement, pourrait-on dire, le contrat de son choix aux salariés. Voilà pourquoi l’essence de la fonction syndicale a été l’organisation des travailleurs sur le marché du travail, de façon qu’ils ne se fassent pas concurrence à la baisse et que, regroupant leurs forces, ils puissent négocier à armes égales. Ce n’est que bien plus tard que le droit a suivi, avec la reconnaissance de ce qui allait devenir les contrats collectifs. Le premier accord célèbre allait être repris ensuite dans la loi du 25 mars 1919 ; il était dit pour la première fois que la signature de l’organisation patronale engageait la totalité des entreprises. C’est ainsi que la politique contractuelle ne commençait pas très bien puisque, à peine cet accord était-il conclu que le Gouvernement faisait adopter la célèbre loi sur la journée de huit heures dans la métallurgie, montrant ainsi sa volonté de reprendre par la loi ce qui avait été négocié par les partenaires sociaux.

Il y a dans cette manière de procéder un risque de blocage sur lequel je me permets d’insister au passage : il est décourageant pour les négociateurs de savoir que le Gouvernement reprendra à son compte le résultat de leurs travaux ; par ailleurs, on ne va pas aussi loin que l’on pourrait aller dans la voie de la négociation dans la mesure où l’on pense que, le Gouvernement allant reprendre ultérieurement l’accord dans une loi, mieux vaut garder une poire pour la soif, comme on dit.

La politique contractuelle est donc née de cet accord de 1919 et de l’acceptation par les juristes qu’il pouvait y avoir des contrats et des relations collectives de travail. Le texte qui est soumis à notre discussion n’introduit donc pas d’innovation. L’histoire montrera d’ailleurs que les syndicats réformistes ont été les meilleurs défenseurs de la doctrine de la politique contractuelle.

Je reviens à cet article 2, qui tend à définir le champ d’application des relations collectives entre employeurs et salariés. J’aurais souhaité que nous donnions à ces relations un contenu nouveau, que nous précisions bien que la convention est la grande loi pour les parties, qu’elle est conclue solennellement au niveau de la branche et de la profession, mais que le reste des relations collectives relève des contrats . Même si vous les baptisez accords, qu’il soit bien précisé qu’ils portent obligations réciproques, ainsi qu’il en avait été lorsque Jacques Delors avait, en 1969, développé ce type de politique. »