Il faut d’abord saluer l’effort accompli. Et apprécier la richesse des informations que la DGT et la DARES produisent chaque année, l’automne arrivé, sous la forme d’un épais rapport, au titre aussi sobre que rituel : Bilan de la négociation collective.

Saluer l’effort, car les données brassées tous les ans par les équipes de la DGT et de la DARES sont utiles, précises, multiples. Elles ont ainsi traitées, en 2019 et pour la seule négociation d’entreprise, plus de 100 000 textes conventionnels, qu’il a fallu lire, coder, classer et analyser. Travail conséquent, sisyphéen, mais ô combien précieux : chaque livraison dessine un portrait vivant et documenté de la réalité française de la négociation collective.

Je l’ai déjà écrit dans mon ouvrage L’âge de la négociation collective (lire ici) : la publication de ce document devrait, chaque automne, faire l’objet d’un buzz conséquent. Elle devrait être l’occasion d’un évènement public, avec discours et champagne, témoignages de négociateurs et analyses d’universitaires. Et se renouveler chaque année, de sorte qu’elle devienne un rendez-vous aussi prisé que le salon de l’agriculture…

Une édition « grand public » du Bilan annuel, en format papier et numérique, avec une sélection de tableaux et de thèmes, assortie d’analyses rédigées de façon pédagogique, me semble également utile. Prix modique, grand tirage, composition aérée, récits de négociation, conseils aux négociateurs, schémas explicatifs, etc. : au-delà de sa mise en pages, l’idée est de valoriser par ce document les pratiques de dialogue social, en les montrant vivantes, novatrices, dynamiques…

***

Commenter le bilan 2019 de la négociation collective en France n’est pas chose aisée si l’on veut analyser objectivement les chiffres, sans tomber dans l’applaudissement aveugle des ordonnances sur le travail de 2017 ni dans leur critique acerbe. Les deux sont pourtant possibles ; et cela est logique, tant les pratiques de négociation collective ont leur propre logique, que la logique politique ignore…

Nous voudrions insister ici sur deux constats, paradoxaux, dès lors que sont mises en perspective sur une dizaine d’années ces données de 2019 : la remarquable stabilité, sur longue période, des principaux éléments chiffrés rendant compte de ces pratiques de négociation ; et la non moins remarquable progression, année après année, d’une pratique dynamique de cette négociation collective. Pour ces raisons, toute autosatisfaction est risquée, puisque les données fournies par les bilans annuels confortent ces deux thèses…

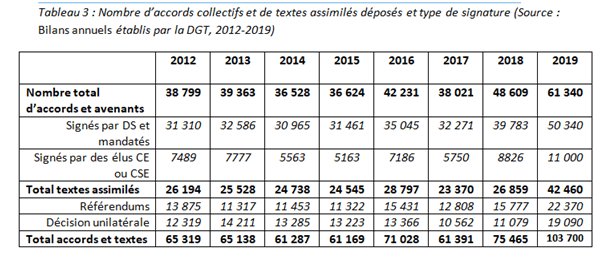

Certes, les chiffres de 2019 montrent une hausse certaine du nombre de textes déposés et enregistrés sur le service de dépôt en ligne des accords d’entreprise : 61 340 accords et avenants signés en 2019, et 42 460 textes assimilés (contre, respectivement, 48 809 et 26 859 en 2018). Soit une hausse annuelle de 30 %, à porter, « notamment », écrit avec raison et prudence, la DGT, au crédit des ordonnances de 2017…

Mais si l’on inscrit ces chiffres 2019 dans des séries statistiques de longue durée, apparaissent alors d’autres variations, d’autres ruptures ; ce qui amène l’analyste à relativiser l’exceptionnalité de 2019.

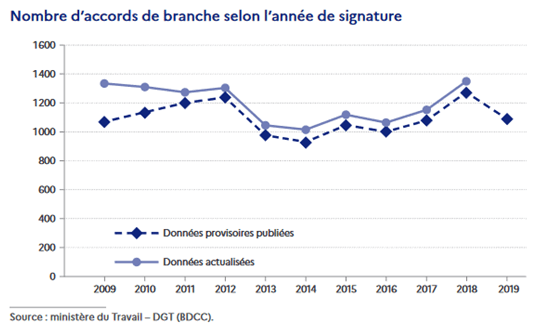

Prenons le cas des négociations interprofessionnelles et professionnelles. Dans les deux cas, les données de 2019 prolongent des tendances à l’œuvre depuis plusieurs années. Ecrire, comme dans le flyer de la DGT (lire ici) : « En 2019, la barre des mille accords (1100) de branche a de nouveau été franchie », c’est (un peu) tromper le lecteur… Car la série longue se présente ainsi :

Le nombre d’accords de branche signés en 2019 (1100) est donc le même qu’en 2009, dix ans auparavant… Et ce chiffre de 1100 textes est, en moyenne, le chiffre moyen sur toute la décennie, équilibrant ainsi les périodes hautes (1288 accords de branche en 2018) et les périodes basses (en 2013, 2014 et 2016, il y eut plus ou moins 1000 accords).

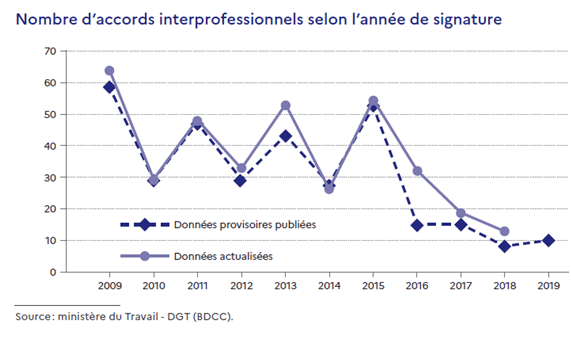

Même constat pour la négociation interprofessionnelle : elle est en très net recul depuis 2015. Seules 5 accords interprofessionnels au niveau national, et 5 au niveau infranational ont été signés en 2019 – soit six fois moins qu’en 2010 :

L’analyste doit donc prend en compte, et la variation, au premier abord erratique, des données annuelles, et le trend de longue durée, qui lisse ces variations et indique la tendance de fond.

Et cette tendance, depuis une vingtaine d’années est restée la même – quel que soit le gouvernement et sa couleur politique, quelles que soient les velléités des ministres du travail. On peut la résumer ainsi : un accroissement régulier du nombre de textes issus d’une négociation d’entreprise, mais sans concerner un pourcentage significatif d’entreprises, au vu des moyens déployés par les gouvernements successifs ; une activité conventionnelle très inégale selon les branches ; et une quasi-atonie de la négociation interprofessionnelle.

Dès lors pourquoi « embellir le tableau » et, par exemple, désigner « accords » ce qui sont en fait des « textes », et pourquoi nommer « négociation » ce qui n’en relève pas ?

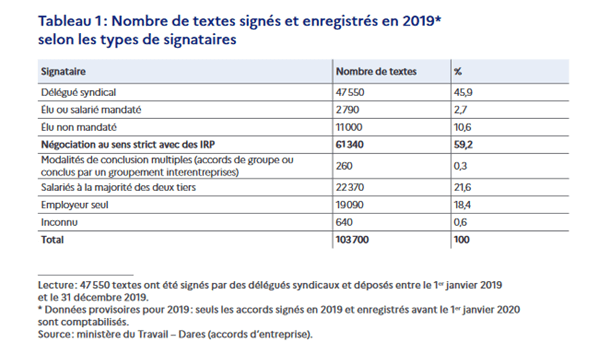

Le bilan 2019 propose deux tableaux (au lieu d’un seul usuellement), mais sans que le lecteur puisse raccorder les données entre elles. On apprend ainsi, contrairement à l’annonce de la DGT, reprise sur le site du ministère du travail (« La négociation d’entreprise en 2019 connait une nouvelle progression significative avec 80 780 accords conclus soit une hausse de 30 % par rapport à 2018 »), que seulement 46 % des 61 340 accords collectifs, résultant d’un processus de négociation, ont été négociés par des délégués syndicaux, 13 % par des élus au CSE, mandatés ou non (cf. Tableau 1, ci-dessous). Cette « négociation au sens strict avec des IRP » représente 59,2 % des 103 700 « textes » déposés et enregistrés.

D’où provient ce chiffre de 80 780 « accords » signés en 2019 dont parle le flyer de la DGT ? Il est malaisé de le reconstituer, même en croisant les tableaux 1 et 2 ci-dessous… L’hypothèse la plus probable est qu’ont été ajouté une partie des textes ratifiés par les salariés à la majorité des deux-tiers (peut-être environ 20 000) et qui correspondent probablement à des « accords » d’épargne salariale (il y a eu au total 32 800 déposés en 2019)…

On peut également, pour atteindre ce chiffre, additionner les 44 550 « accords collectifs et avenants » négociés et signés par des délégués syndicaux (Tableau 2), les textes ratifiés par référendums (22 370, Tableau 1), les textes de toute sorte signés par des délégués syndicaux (2990 au total, comme des PV de désaccord, des dénonciations d’accord, des adhésions, etc., cf. Tableau 2) et une part des décisions unilatérales de l’employeur (« accord » et plans d’actions).

Le problème est : il est un peu osé de qualifier « accord collectif » des textes qui ne résultent pas d’une mise en accord entre deux parties…

Si l’on ôte au chiffre global 2019 des accords collectifs d’entreprise signés par des délégués syndicaux (44 550) le nombre d’accords (obligatoires) portant sur l’épargne salariale signés par ces derniers ou par un salarié mandaté par un syndicat (8770) et les 7000 accords d’entreprise mécaniquement générés par la création d’un CSE, le chiffre réel d’accords collectifs résultant d’un engagement volontaire des deux parties dans un processus de négociation collective tombe à 28 700 accords.

Estimons qu’une entreprise signe environ 1,2 accord collectif en moyenne dans une année (en incluant les accords d’établissement). Le nombre d’entreprises françaises s’engageant volontairement dans un processus de négociation collective n’est alors, au mieux, qu’un peu plus de 30 000 entreprises, sur près 150 000 entreprises françaises de plus de 50 salariés. Soit un taux d’entreprises s’engageant annuellement en négociation de l’ordre de 16 %…

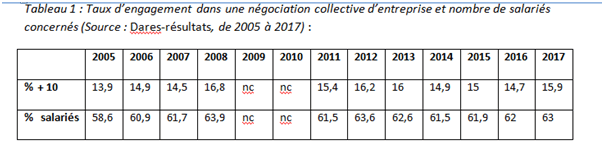

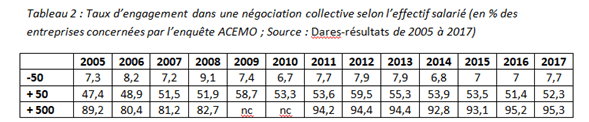

Ce chiffre est stable sur longue période. Les notes Dares-résultats, entre 2012 et 2018, débutent toutes par une phrase rituelle, telle celle du n° 58, décembre 2018 : « En 2016, 14,7 % des entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand (hors agriculture) ont engagé une négociation collective, proportion en léger repli par rapport à 2015. Elles emploient 62 % des salariés de ce champ. » La série longue est la suivante :

S’engager ou non en 2017 dans un processus de négociation collective dépend, comme les années précédentes de la taille des effectifs : plus grande est l’entreprise, et plus probable est l’engagement à négocier.

Le flyer de la DGT poursuit : « Cette augmentation est particulièrement notable dans les petites entreprises qui ont conclu 19 060 accords soit une augmentation de 44 % par rapport à 2018. »

Le problème est que n’est pas fournie ici la nature exacte de ces « accords ». Il est fort probable qu’il s’agit plutôt de textes écrits par l’employeur et ratifiés ensuite par les salariés, sans qu’il y ait eu « négociation collective »…

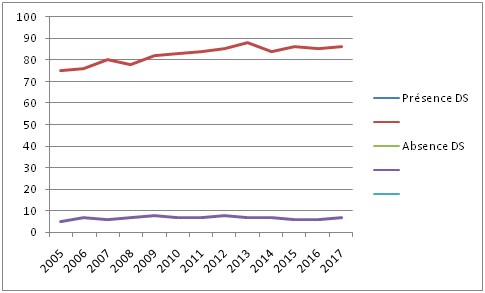

Pour saisir l’évolution réelle des négociations collectives dans les entreprises (en général) et dans les TPE-PME (en particulier), examinons cette progression de la production d’accords au regard de la présence ou non de délégués syndicaux.

Depuis la fin des années 2000, des accords d’entreprise peuvent être en effet signés, selon des modalités précises, évoluant au fil des années, par d’autres signataires que les délégués syndicaux – des salariés mandatés par une organisation syndicale, des élus au CE devenu CSE – et des « accords », sous écriture patronale et dans certaines conditions, peuvent être ratifiés par les salariés selon la règle de la majorité des deux-tiers. Il est donc possible de comparer les deux courbes correspondant à ces deux démarches de production d’accords collectifs – avec délégués syndicaux, et sans délégués syndicaux, donc, de fait, entre grandes et petites entreprises.

Premier constat : la propension à négocier (ou à ne pas négocier) est due à la présence (ou à l’absence) de délégués syndicaux :

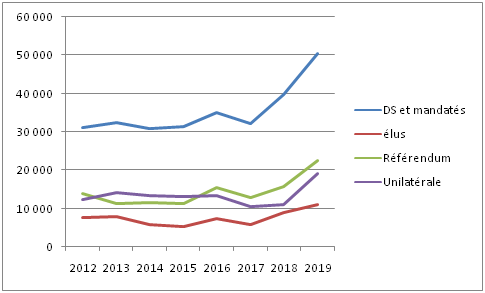

La série longue récapitulant ces types de signature / ratification d’accords est la suivante :

Mises en graphique, les données ci-dessus éclairent le rôle exact joué par les ordonnances de 2017. Elles ont en effet généré une hausse globale du nombre total de « textes » conventionnels et, parmi ceux-ci, les « accords collectifs » signés par un délégué syndical (+ 51 % par rapport à la moyenne 2012-2018) et les textes ou accords signés par des élus des CSE (+ 61 %).

Quid des autres entreprises, les TPE-PME, dépourvues de DS et peu rompues à l’exercice d’une négociation collective ?

L’analyse du taux d’aboutissement d’une négociation collective (autrement dit, le fait qu’un accord collectif conclue le processus) montre qu’en moyenne, 8 processus engagés sur 10 aboutissent à un accord mais que, là aussi, la taille des effectifs joue son rôle (9 processus sur 10 dans les grandes entreprises, mais seulement 7 sur 10, dans les petites). Il est probable que l’absence de DS dans les TPE-PME, avec ce que cela suppose d’expérience des négociateurs et de soutien par leur syndicat local, est ici une variable-clé :

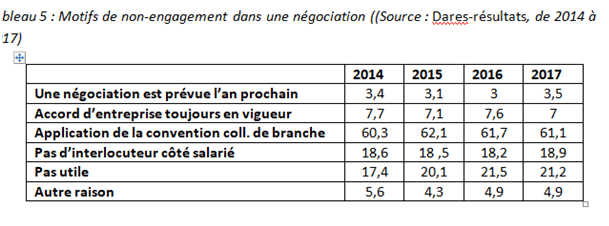

Une dernière donnée, sur une série moins longue, au sujet des raisons de non-engagement d’une direction d’entreprise dans un processus de négociation montre que la raison dominante (6 cas sur 10) concerne l’existence d’un accord de branche ou d’une convention collective de branche. On ne peut donc, là aussi, faire l’impasse sur l’attractivité de l’engagement d’une TPE-PME dans un processus de négociation collective : qu’y gagne-t-elle, que ne lui fournit l’accord de branche ?

Un dernier mot, à propos de l’articulation entre les niveaux de la branche et de l’entreprise. Il est amusant de constater, à vingt ans de distance, la similitude des observations. Dans le flyer 2019 de la DGT, on lit ceci, en liminaire : « Le développement de la négociation d’entreprise ne s’opère pas aux dépens de la négociation de branche et les dynamiques constatées à chacun de ces niveaux se renforcent ». Et dans un autre bilan, celui de la DRT de l’époque, on lisait ceci (La négociation collective en 2001, tome I, p.13.) : « Le fort niveau de négociation d’entreprise ne semble pas contrarier la bonne santé de la négociation de branche »…

Après ce tour d’horizon, la réponse à la question « Quel est le rôle exact joué par les ordonnances de 2017 sur le développement de la négociation collective en France ? » est ambivalente. Nul doute, comme pour les années précédentes, que le législateur a imprimé sa marque sur la pratique de la négociation collective. Mais d’autres facteurs sont à prendre en compte : le jeu stratégique des acteurs sociaux, leurs réticences à négocier ou conclure par un accord enregistré, les risques qu’ils évaluent tels s’ils s’engagent dans ce processus, le moindre apprentissage collectif dans les petites et moyennes entreprises, etc. Une hirondelle, dit-on, ne fait pas le printemps. La large diffusion en France d’une culture et d’une pratique de la négociation collective ne dépend pas seulement d’une modification des IRP (la création des CSE, par exemple) ou d’un assouplissement des dispositifs (l’autorisation donnée à l’employeur d’écrire seul des « accords » et de les faire valider par référendum des salariés, par exemple)…