(Suite de ma conférence inaugurale de la seconde journée des Rencontres RH de la santé, consacrée à la négociation collective).

Nos trois fonctions publiques, depuis un siècle, n’ont cessé de se transformer ; ce qui est nouveau, c’est que cette transformation, au lieu de se faire uniquement de façon top down, du haut vers le bas, comme jadis, va également s’opérer du bas vers le bas, par, je cite l’ordonnance de février 2021, « un dialogue social de qualité et de proximité ».

Là est l’innovation, et il faut saluer le courage de nos ministres de la fonction publique et de la santé qui, depuis 1989, ont su imposé à leurs administrations une autre manière de décider et organiser l’action publique qui convient, pas seulement par une réglementation, utile mais tatillonne et souvent brouillonne, mais aussi par le jeu d’une négociation collective raisonnée entre employeurs publics et organisations syndicales, au plus près du service rendu au public, aux fins de, je reprends la formule de l’ordonnance de 2021 : « trouver les solutions collectives les plus adaptées aux enjeux des territoires et des services publics. »

Là réside l’enjeu, et le défi n’est pas mince. Car longue est la liste des problèmes à résoudre. Pour n’en citer que quelques-uns :

- la multiplication des parties prenantes impactées par les décisions publiques, et leurs exigences d’être associées aux processus de prise de décision ;

- les interactions, complexes, entre les agents, les services, les administrations, et l’enchevêtrement des compétences de chacun et des niveaux de décision ;

- l’étirement de l’espace de référence de l’action publique, dans son contenu – qui s’étend désormais aux générations à venir, via le principe de responsabilité et de précaution ; dans son périmètre, qui déborde de plus en plus du cadre national ; dans son horizon temporel, qui ne se limite plus au court et moyen terme ;

- le désir des citoyens d’une plus grande proximité et d’une meilleure lisibilité de l’action publique ;

- la transition écologique, qui va impacter durablement nos organisations ;

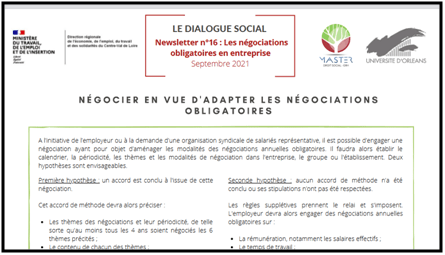

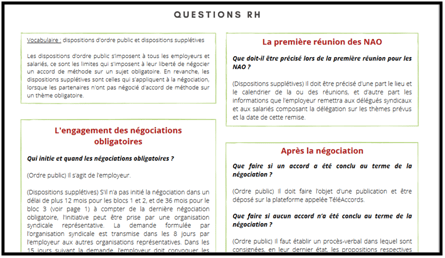

- le traitement des 14 thèmes de négociation définis par l’ordonnance de février 2021 – dont celui du télé-travail, à propos duquel vos négociations doivent débuter avant le 31 décembre… ;

- le droit d’initiative syndical de négociation, auquel il faudra répondre par l’ouverture d’une séquence de négociation ;

- la réforme des instances représentatives, avec la création du CSA, comité social et administratif dans la fonction publique d’État, CST, comité social territorial, dans la FP territoriale, et le CSE, comité social d’établissement, à l’hôpital – tout cela à mettre en place dès 2022… ;

- la définition et la mise en œuvre, enfin, mais cette liste n’est pas exhaustive, des « lignes directrices de gestion », qui seront soumises, pour avis, à vos CSE…

La négociation collective, à l’hôpital, dans les collectivités et dans les administrations peut-elle répondre et de façon efficiente à tous ces défis ? Je le crois. Mais à quatre conditions.

***

La première condition est une condition cognitive : c’est le fait que nous acceptions, une bonne fois pour toute, de considérer les organisations de travail, à l’instar d’un hôpital, comme un lieu pluraliste, traversé de tensions et de désaccords, peuplé d’agents et de managers aux objectifs et aux principes différents, unis sur l’essentiel mais divergeant sur les moyens d’y parvenir.

Anselm Strauss, un sociologue américain des années 1960 et 1970, spécialiste de la santé, a forgé un concept que nous, sociologues, utilisons beaucoup : celui de negociated order, d’« ordre négocié ». Certes, d’autres ordres sociaux structurent le monde des organisations de travail – par exemple les manipulated order, ou les coercive order, les ordres de manipulation et de coercition, pour reprendre les termes de Strauss – mais cet « ordre négocié » est pour lui un ordre permanent.

Pour l’anecdote : les deux organisations étudiées par Strauss et ses collègues à la fin des années 1950 et qui lui ont permis de conceptualiser cet « ordre négocié » étaient deux hôpitaux, dont un hôpital général et un hôpital psychiatrique. « Tout le monde à l’hôpital» écrit-il dans l’ouvrage qui rend compte de ces enquêtes, « semblait être en train de négocier quelque chose. Cette négociation nous a semblé si primordiale (…) que nous en avons fait un concept-clé. (…) Dans les organisations étudiées, il ne pouvait apparemment y avoir aucune relation qui ne soit accompagnée de négociations. »

Et plus loin dans le texte : « Les résultats de ces négociations (contrats, ententes, accords, « règles et ainsi de suite) (…) sont à l’occasion revus, réévalués, révisés, révoqués ou renouvelés. » Et quelques pages plus tard : « Non seulement des négociations sont sans cesse en train de s’achever, mais de nouvelles s’ouvrent aussi quotidiennement ».

L’avantage de la négociation collective est qu’elle organise méthodiquement cette confrontation d’intérêts et de points de vue et cette création / adaptation permanente des règles du travail et des relations de travail.

Car des décisions rapides et efficaces doivent être prises, dans un monde incertain et en mutations, et que s’imposer de prendre ces décisions en concertation, à une table de négociation, et à l’aide de techniques éprouvées de résolution de problèmes est un formidable outil de transformation de nos organisations publiques. Il faut donc organiser cet ordre négocié et lubrifier, si j’ose dire, cette incessante négociation intra-organisationnelle, par exemple en négociant un accord-cadre, ou un accord de méthode, qui articule les différentes composantes du « dialogue social » (soit, selon la définition de l’OIT, les procédures d’échange d’informations, de consultation / concertation et de négociation).

***

La seconde condition pour que la négociation collective à l’hôpital, dans les collectivités et dans les administrations publiques, soit à la hauteur des enjeux qu’il nous faut affronter est pragmatique ; c’est une condition de méthode. Et « on ne peut se passer d’une méthode pour se mettre en quête de la réalité des choses », comme le disait ce cher René Descartes.

Une méthode de négociation collective, c’est, tout à la fois, une démarche rationnelle (et non pas, je me répète, un match truqué de boxe), un procédé d’investigation (pour établir un diagnostic partagé et identifier correctement un problème), un apprentissage collectif et une façon d’agir et de se comporter, notamment éthique.

Exemple éclairant de cette méthode de négociation : l’accord de méthode qui a précédé l’accord national inter-fonctions publiques du 13 juillet dernier. Lisez-le, relisez-le ; c’est un modèle dont nous pouvons tous nous inspirer. Il a été signé par la totalité des organisations syndicales représentatives et par tous les groupements d’employeurs publics ; ce sera donc une bonne boussole…

D’autres outils de méthode vous seront utiles : parmi eux, un me tient à cœur, pour l’avoir expérimenté dès 2008, il y a de cela près de 15 ans, en situation insulaire, Nouvelle-Calédonie et Antilles : les « formations communes au dialogue social et à la négociation collective ». Se former ensemble, représentants d’employeurs, privés ou publics, et représentants des salariés et des agents, dans un même salle, et autour d’exercices et de jeux de simulation communs, voilà qui est de nature à faire tomber quelques barrières et à munir chaque partie des mêmes outils et des mêmes réflexes… Cela se pratique depuis le début des années 1980 aux États-Unis et au Canada. On boit leur coca-cola, ils mangent nos french fries, on peut donc leur piquer l’idée de ces joint training sessions…

***

Une condition de loyauté, ensuite. Et pour les deux parties, syndicalistes et directions. Le code du travail stipule, à trois moments, je cite, que les négociations collectives sur le temps de travail, doivent être conduites « avec sérieux et de manière loyale ».

Dans les codes du travail nord-américains, États-Unis, Canada et Québec, est utilisée la notion de bonne foi, qui englobe cette loyauté. Le critère de cette good faith negotiation est l’intention réelle de conclure l’accord, et non pas d’amuser la galerie, de jouer la montre ou, au milieu du processus, déclarer forfait et pendre une décision unilatérale, comme dans le cas des PSE, les plans de sauvegarde de l’emploi.

Pourquoi être loyal à la table de négociation ? Parce que, sinon, le jeu de négociation s’autodétruirait. Parce qu’une négociation repose sur un processus de concession certes, mais aussi d’engagement à respecter sa parole. Rappelons qu’un « compromis », en droit romain antique, c’est la promesse des parties d’accepter la décision du tiers qu’elles ont chargées de régler leur différent…

***

Enfin, dernière condition : une condition de coopération. C’est-à-dire : de volonté d’aboutir à un accord satisfaisant, mais aussi, et surtout, de stratégie coopérative.

On distingue deux grandes stratégies de négociation : la négociation distributive, ou compétitive, à la Vladimir Poutine, où, à l’issue du processus il y a un gagnant et un perdant, et le gain de l’un est la perte de l’autre ; et la négociation intégrative, ou coopérative, où il y a deux gagnants, et chacun est satisfait de ses gains. Non pas parce qu’il est gentil et soumis, mais parce qu’il a atteint l’essentiel de ses objectifs.

Donc : pas d’accord PDF où l’autre partie n’a plus qu’à signer le document après avoir changé deux virgules ; pas de réunions qui s’éternisent, et où l’on n’avance pas ; pas d’échanges d’arguments qui n’ont pas pour finalité de rechercher la meilleure solution, et pour les deux camps. Et une centration sur les intérêts de chacun…

Un exemple. Prenons deux sœurs – l’exemple est fourni par Roger Fisher et Bill Ury, dans leur ouvrage, Getting to yes without giving in, traduit en français sous le titre : Réussir sa négociation.

Deux sœurs donc, et qui se disputent pour la possession d’une orange. L’une en a absolument besoin, dit-elle, l’autre en a impérativement besoin, dit l’autre. C’est donc la guerre entre les deux sœurs. Comment cheminer vers la paix ? Il suffit de demander à chacune quel besoin cette orange satisfera. La première répond : « Je veux faire un gâteau, j’ai besoin du zeste ». La seconde répond : « J’ai soif, je rêve d’un jus d’orange ». Une fois ce travail d’identification des IPBM opérés – les intérêts, les préoccupations, les besoins et les motivations – alors est-il possible de construire des accords satisfaisants pour les deux parties. Pour quelles raisons ?

Car l’accord, comme pour ces deux sœurs, repose sur un déplacement / dépassement du litige, qui est ainsi ré-examiné, à partir des IPBM des parties. C’est une première méthode de mise en accord, efficiente.

Il existe trois autres manières de procéder :

On peut échanger ses préférences et chacun obtient ce qu’il veut en accordant à l’autre ce qu’il désire. C’est le cas du traité de paix entre Israël et l’Egypte de février 1978 : l’un satisfait la souveraineté territoriale de l’autre (en lui rendant le Sinaï, qu’il occupe), et l’autre, en retour, satisfait le besoin de sécurité du premier en acceptant que ce territoire soit démilitarisé, sous l’égide de l’ONU… Les accords collectifs signés chez Peugeot et chez Renault à l’automne 2016 sont construits sur un tel échange de préférences : garantie d’emploi en France de trois ans, contre une hausse de productivité…

On peut aussi compenser les dotations. L’acteur X obtient ce qu’il désire et, pour compenser son gain, il octroie un bien à l’acteur Y, une sorte de lot de consolation.

Enfin, quatrième mode de mise en accord : la concession. C’est le plus connu, pas forcément le plus efficace. Je le place en dernière position dans ma liste et vous propose, pour vos propres accords en construction, de procéder dans l’ordre que je viens de vous indiquer…

***

J’ai commencé mon propos avec Hersilie. Je le termine avec Antigone.

Antigone veut enterrer son frère, Polynice, qui a pris les armes contre son autre frère, Etéocle. Créon, qui règne sur la ville de Thèbes a ordonné que le cadavre du vaincu, Polynice, pourrisse au soleil pour cause de rébellion face à l’autorité du roi.

Antigone s’insurge et ne raisonne que par la loi sororale et le respect dû aux morts.

Créon s’insurge et ne raisonne que par la loi de la Cité et le respect dû aux maîtres.

Deux logiques, donc, mais deux logiques pareillement légitimes et qui s’affrontent, chacune souhaitant s’imposer. Antigone meurt de cet affrontement entre deux sources de règles. Et Créon souffre d’avoir dû mettre à mort Antigone pour affirmer les lois publiques. Peut-il exister à Thèbes une logique nouvelle, qui combine ces deux loyautés, l’une domestique, envers les morts, l’autre civique, envers la Cité ? Je réponds par l’affirmative : je l’appelle la logique d’Antigréon.

Appliquée à l’hôpital public de la décennie 2020, cette logique est celle de la confrontation et non de l’affrontement, celle de la co-responsabilité et de l’engagement réciproque.

Je cite un extrait page 23 du rapport d’avril 2020 de Marie-Odile Esch, Christian Vigouroux et Jean-Louis Rouquette, préalable à l’ordonnance de février 2021, et dont le titre est : Renforcer la négociation collective dans la fonction publique.

« Le caractère contractuel des futurs accords impliquera une exigence de réciprocité. Loi des parties, le contrat a en effet vocation à comporter des engagements à la charge de chacune d’entre elles. (…) Si, à la différence des engagements de l’employeur, les engagements des organisations syndicales signataires revêtiront une portée essentiellement politique et morale, cette réciprocité des accords pourrait encourager la responsabilisation des partenaires sociaux, qui deviendront, dans une certaine mesure, comme les co-gestionnaires et co-responsables de l’accord. »

Vous aurez fait le lien, je pense, avec la citation, tout à l’heure, du sociologue anglais, Allan Flanders. Qu’un rapport officiel, cinquante ans plus tard, qualifie les négociateurs dans l’entreprise ou l’administration comme des « co-gestionnaires », voilà qui me ravit, même si, sur certains domaines, nous pourrions ne pas être aussi en retard dans nos analyses…

C’est tout simplement cela que je désignait par logique d’Antigréon : deux parties, qui co-construisent des règles, certes à partir de leurs valeurs et de leurs intérêts, et ces derniers peuvent diverger, mais sans chercher à les faire prévaloir sur ceux de l’autre, et qui assument ensemble la gestion et la responsabilité de ces règles décidées en commun.

***