Le rapport d’information de Mme Frédérique Puissat, sénateur Les Républicains de l’Isère, Bilan des réformes en matière de dialogue social et de négociation collective (lire ici), après une première partie (sections A, B et C) consacrée au bilan, quantitatif et qualitatif, des ordonnances sur le travail de 2017, formule, dans sa seconde partie, des « propositions visant à permettre aux partenaires sociaux de se saisir des potentialités des réformes ». Elles sont réparties en deux sections. Les premières visent à « permettre aux partenaires sociaux de se saisir des potentialités des réformes », les secondes à « confirmer la branche professionnelle dans son rôle de régulateur ». Ce présent billet discute la section 2 ; le prochain billet le fera avec la section 3.

Je reproduis d’abord ci-dessous l’extrait concerné de la synthèse du rapport final (la section 2). Je commente ensuite ces propositions. Il s’agit d’une contribution au débat. Car nul d’entre nous ne possède le remède miracle ; et Mme Puissat a mille fois raison de faire l’effort, au-delà du strict bilan des ordonnances de 2017, de proposer des pistes d’action générales. En discuter, collectivement, échanger nos points de vue et nos suggestions, est cependant un des meilleurs moyens de faire progresser le dialogue social dans notre pays. Car si ce qui se mesure peut s’améliorer, ce qui se discute peut également se dynamiser…

***

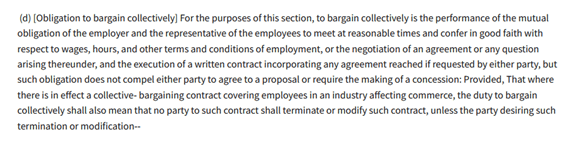

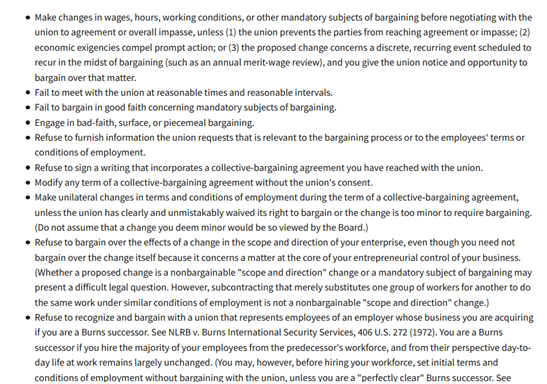

« 2. Propositions visant à permettre aux partenaires sociaux de se saisir des potentialités des réformes

A. Décloisonner les instances pour faire reculer les préjugés réciproques entre acteurs du dialogue social dans l’entreprise

1. L’ouverture des élections professionnelles à des listes non syndicales

Une ouverture des élections professionnelles à des listes non syndicales aurait pour intérêt de faire tomber certains préjugés réciproques entre acteurs du dialogue social et d’intégrer une représentation de l’ensemble de la collectivité de travail, y compris des éventuels contestataires, dans le cadre du CSE. Elle constituerait également une opportunité pour les organisations syndicales de regagner la confiance des salariés en étant ainsi mis en concurrence et participerait d’une meilleure information des salariés sur le rôle et les réalisations des syndicats.

Il pourrait donc être envisagé, au moins dans les entreprises n’excédant pas une certaine taille, de rendre le monopole syndical au premier tour optionnel en autorisant un protocole d’accord préélectoral à le prévoir. À défaut d’accord, les élections des représentants du personnel au CSE seraient ouvertes aux listes non syndicales qui seraient présentées par une proportion minimum des électeurs. En conséquence, il serait cohérent de préciser dans la loi que l’exigence de proportionnalité femmes-hommes, interprétée de manière restrictive par la Cour de cassation, s’applique aux listes non syndicales.

2. Le renforcement de la représentation des salariés au sein des conseils d’administration

L’intégration des syndicats dans la gouvernance de l’entreprise constitue l’un des enjeux qui restent à traiter à l’issue des dernières réformes. Prévue dès le début des années 1980, la représentation des salariés au sein des conseils d’administration a été progressivement renforcée. En 2019, la loi « Pacte » a ainsi abaissé de douze à huit administrateurs le seuil au-delà duquel la présence de deux administrateurs salariés est obligatoire.

Cette présence de représentants des salariés au sein du conseil d’administration permet de garantir la prise en compte des intérêts de l’entreprise au-delà des seuls intérêts financiers. Comme le montrent plusieurs exemples étrangers, à l’instar de l’Allemagne et des pays nordiques, il est possible d’aller plus loin dans ce domaine. Le nombre de salariés à partir duquel la présence de représentants des salariés au conseil d’administration est obligatoire pourrait ainsi être progressivement abaissé. En outre, il conviendrait de supprimer l’incompatibilité entre un mandat d’administrateur salarié et un mandat de délégué syndical, cet assouplissement pouvant également contribuer à faire disparaître certains préjugés.

B. Favoriser l’innovation dans la négociation d’entreprise

La prise en charge partielle des cotisations syndicales par l’employeur est possible sous certaines conditions, récemment précisées par la Cour de cassation. Son interprétation reste cependant restrictive à l’égard des initiatives de terrain visant à innover en faveur du dialogue social et à encourager l’adhésion syndicale, à l’image de l’accord « Solvay » de 2016. Il serait donc opportun de préciser dans la loi le cadre dans lequel un accord d’entreprise peut prévoir cette prise en charge, en précisant qu’un tel dispositif peut éventuellement bénéficier aux seuls syndicats représentatifs.

Dans le but de favoriser l’innovation en matière de relations sociales, certaines entreprises se sont dotées d’un cadre permettant d’expérimenter des projets d’évolutions d’accords collectifs existants en amont d’une éventuelle révision de ces accords. Les expérimentations menées dans ce cadre, à l’initiative de la direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales, doivent être localisées, limitées dans le temps et réversibles. Il serait pertinent de donner une base légale à ces protocoles d’expérimentation qui peuvent permettre de surmonter un certain conservatisme de la négociation d’entreprise.

C. Améliorer la formation au dialogue social et à la négociation collective

La relative faiblesse du dialogue social en France résulte en grande partie d’une formation insuffisante des acteurs. Ce déficit commence dès la formation initiale, notamment celle des futurs dirigeants. Il conviendrait donc d’intégrer davantage de formations au dialogue social et à la négociation collective au sein des cursus universitaires et des écoles de commerce…

Inscrites dans la loi depuis 2016, les formations communes aux représentants des salariés et des employeurs peuvent favoriser le développement d’une culture partagée de la négociation collective. De telles formations, qui restent aujourd’hui confidentielles, doivent être vivement encouragées. Plusieurs leviers seraient de nature à renforcer le recours à cet outil : lancer une campagne nationale d’information ; demander ou imposer aux branches l’inclusion d’un bilan annuel de la mise en œuvre de ces formations communes ; modifier les règles relatives au financement de ces formations par le Fonds paritaire pour le financement du dialogue social. Rendre les formations communes éligibles au compte personnel de formation (CPF) permettrait en outre d’améliorer leur attractivité.

Les crédits dédiés à la formation des acteurs de la négociation collective s’élèvent à 36,6 millions d’euros en 2021, soit sensiblement le même niveau qu’en 2015. Ainsi, alors même que l’État invitait les partenaires sociaux à davantage se saisir des possibilités offertes par la négociation collective, il n’a pas accompagné cette politique d’un effort financier en faveur de leur formation. Il conviendrait pourtant d’augmenter les moyens donnés aux acteurs pour se former à chaque nouvel élargissement du rôle de la négociation collective.

D. Fluidifier le dialogue social dans une entreprise dématérialisée

La crise sanitaire et la dispersion forcée des salariés qui en a résulté ont fait apparaître le besoin de maintenir le lien entre les membres de la communauté de travail et leurs représentants. Ce besoin a vocation à devenir durable à l’heure où les entreprises sont engagées dans des processus de dématérialisation. Il serait donc opportun d’autoriser l’utilisation par les syndicats de la messagerie électronique de l’entreprise pour communiquer avec les travailleurs, dans les limites définies dans l’entreprise par une charte de bonnes pratiques.

Dans le cadre des mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les procédures d’information et de consultation du CSE et les règles de la négociation collective ont été exceptionnellement assouplies afin de garantir la continuité du dialogue social et de la vie de l’entreprise. En particulier, certains délais ont été réduits par ordonnance jusqu’au 10 octobre 2020. A la lumière de cette expérience, jugée positive par les directeurs des ressources humaines, il pourrait être procédé à une revue d’ensemble de ces délais afin de déterminer lesquels pourraient être utilement être réduits de manière pérenne sans porter atteinte à la liberté syndicale ni aux droits du CSE. »

***

Deux remarques, avant de discuter la pertinence de ces propositions : un, elles ont le mérite d’exister. Autrement dit : nous ne sommes pas ici dans une déploration, plutôt une rectification. Il s’agit, après le constat (lucide) de Mme le sénateur de l’Isère– « une appropriation lente et conservatrice des réformes par les acteurs du dialogue social. » ; « certaines réformes n’ont pas ou peu produit d’effets » ; « certains effets indésirables ont été relevés », etc. (voir mon billet précédent ; lire ici) – de « corriger l’angle de tir », « agir différemment pour atteindre l’objectif », « Redonner aux voiles la meilleure orientation pour prendre le vent. » (pour reprendre les définitions du terme « rectification » dans la notice du CNRTL)…

Deux, ces propositions permettent de débattre de façon pragmatique de l’état du dialogue social en France, en évitant l’exaltation (« En 2019, la négociation collective dans l’entreprise a connu une croissance très dynamique, avec une explosion du nombre d’accords conclus. Cette vitalité de la négociation, liée notamment aux dispositions introduites par les ordonnances de 2017… » ; cf. la synthèse de la Direction générale du Travail, juillet 2020 ; lire ici), en lui préférant l’exploration de solutions concrètes pour dynamiser en France le dialogue social.

Certaines propositions sont bienvenues ; d’autres sont plus convenues ; certaines sont originales et méritent d’être examinées de près – dans leur esprit comme dans leur possible mise en œuvre. Reste un problème majeur, et qu’il faut traiter avant toute chose : quel(s) problème(s) ces propositions sont elles censées résoudre ?

Autrement dit : pourquoi en sommes-nous là, quatre petites années après la promulgation des ordonnances de 2017 censées « rénover le modèle social français » et « favoriser le progrès social et économique pour la France et les Français, dans la droite ligne de l’héritage social du pays, en conciliant fidélité au passé et adaptation aux enjeux de notre temps » (dixit le communiqué de presse de Matignon du 27 septembre 2017 ; lire ici) ?

Partons du principe que de la qualité et de la lucidité du diagnostic porté sur l’état réel de la négociation collective en France dépend la pertinence des solutions correctives. Deux écueils – je durcis le paradoxe – sont à éviter pour produire un tel diagnostic : mélanger les sujets, et séparer les sujets…

Le mélange, c’est quand on s’éloigne du strict thème des relations sociales pour aborder d’autres thèmes, connexes, certes, mais qu’il me semble devoir être traités de façon spécifique. Je pense ici à cette littérature sur le « dialogue social » qui traite, en fait, du conflit social, du syndicalisme, du rapport entre élus du personnel et les salariés, de la performance des entreprises, etc. Si ces phénomènes sont évidemment connectés, tous ne s’équivalent pas du point de vue des motifs qui les font surgir ni des solutions qu’ils appellent…

La séparation, c’est quand on se centre sur le « dialogue social », sans définir cette notion, en négligeant l’ensemble des dispositifs qui le composent (pour aller vite : l’échange d’informations, l’expression des salariés, les procédures de consultation et de concertation, les processus de négociation et la codétermination), et en oubliant que nous sommes en présence d’un jeu d’acteurs, que celui-ci est tripartite, et que l’État, à la fois employeur et législateur, est le participant d’un jeu qu’il prétend restructurer…

Le chemin est étroit, mais c’est le seul qui vaille : poser correctement les problèmes, et soumettre à cette analyse, via le débat contradictoire, toutes les vérifications nécessaires, y compris en testant les hypothèses les plus absurdes…

Une des questions centrales est en effet celle-ci : pour quelles raisons, malgré les efforts considérables du législateur depuis une vingtaine d’années, qu’il soit « de gauche », « de droite » ou « et de gauche et de droite », le dialogue social, en France, est un peu notre Arlésienne, et la négociation collective, une pratique sociale encore (trop) peu répandue ?

Le rapport de Mme Puissat esquisse une raison : « La relative faiblesse du dialogue social en France résulte en grande partie d’une formation insuffisante des acteurs ». Divers analystes ont proposé d’autres raisons. Par exemple, celles-ci (je prends ces trois exemples, mais la liste est plus longue…) : « Sans adhérents actifs avec lesquels sont débattus et définis les objectifs revendicatifs, les compromis, les mobilisations collectives, il ne peut y avoir de démocratie sociale si ce n’est au travers d’un fonctionnement bureaucratique où les acteurs s’auto-légitiment » (Reconstruire le dialogue social, juin 2011, Institut Montaigne et Entreprise & Personnel ; lire ici).

« Mais il n’y aura pas de sortie durable de la crise sans réduction des inégalités, comme le souligne Robert Reich. Et celle-ci passera non seulement par la réforme fiscale, mais aussi par la “mise en mouvement de la société”, le renforcement de la démocratie sous toutes ses formes : représentative, locale, sociale et participative. La note préconise l’extension de la négociation collective, une nouvelle gouvernance dans l’entreprise, et un rôle accru de la démocratie sociale au-delà de l’entreprise. » (Renforcer la négociation collective et la démocratie sociale, septembre 2011, Henri Rouilleault, Terra Nova ; lire ici).

« Encore faut-il que les acteurs de la négociation collective que sont les organisations professionnelles et syndicales bénéficient d’une légitimité incontestée, qui conditionne elle-même la légitimité des accords auxquels conduirait leur négociation commune. La faiblesse de ces organisations, qui secrète parfois blocages et surenchères, fait souvent obstacle à l’efficacité de la négociation : ce phénomène explique notamment la propension des conflits sociaux à chercher leur solution dans la rue. Le dialogue social a tout à gagner à la participation d’organisations reconnues, dont la représentativité soit validée de façon incontestée. Légitimité des acteurs sociaux et légitimité des accords sont indissolublement liés. » (Pour un dialogue social efficace et légitime : Représentativité et financement des organisations professionnelles et syndicales. Rapport au Premier ministre, mai 2006, Raphaël Hadas-Lebel ; lire ici).

***

Faiblesse de la négociation collective en France contemporaine : est-ce donc un problème de formation des acteurs sociaux (Sénat, 2021) ; de légitimité et de représentativité du syndicalisme (Hadas-Lebel, 2006 et Institut Montaigne, 2011) ; ou de déficit de démocratie sociale (Terra Nova, 2011) ? Probablement un peu de tout cela, et d’autres variables s’y ajoutent. Mais peut-être posons-nous mal le problème…

Le rapport de Jean-Denis Combrexelle (La négociation collective, le travail et l’emploi, septembre 2015 ; lire ici) fournit un raisonnement doté d’une meilleure heuristique (et, à mon sens, évite les deux écueils évoqués plus haut). Plutôt que de condamner tel ou tel acteur, qui ne serait pas assez « représentatif », ou pas assez « légitime », ou de situer le problème à des hauteurs géopolitiques telles que celles-ci nous paralysent, M. Combrexelle procède autrement (et je tiens son rapport comme la meilleure analyse jamais produite sur la négociation collective depuis les travaux de Jean-Daniel Reynaud dans les années 1970) : un, il part des craintes, des croyances et des réticences des acteurs sociaux, y compris celles de l’État, vis-à-vis de la négociation collective, pour comprendre son non-développement en France ; deux, il raisonne de façon systémique, en s’attachant à comprendre un jeu d’acteurs ; et trois, il déduit de cet imaginaire français de la négociation collective et de sa pratique effective des solutions qui lui semblent appropriées.

Citons quelques extraits de ce rapport, pour nous le remettre en mémoire :

« Mal comprise, dépassée, la négociation collective est aussi contestée par une partie de ceux-là même qui sont censés la mettre en œuvre. » (p. 14) « Tout se passe comme si les multiples réformes au bénéfice de la négociation collective avaient eu des effets très limités et n’avaient pas véritablement changé la donne. Il faut donc essayer d’en rechercher les causes. Elles tiennent au contenu du code du travail mais aussi au « jeu des acteurs” que sont les entreprises et leurs organisations professionnelles et les syndicats de salariés. Il est bien difficile de dire si l’une de ces deux causes prime sur l’autre. La seule certitude est qu’elles se conjuguent. » (p. 31) « La négociation collective, c’est-à-dire le fait de déléguer à des partenaires sociaux représentatifs le pouvoir de définir la norme juridique fait, en France, l’objet d’un procès en légitimité. (p. 33) « La négociation collective (…) est davantage perçue comme un “centre de coûts” que comme un “levier de performance”. » (p. 37) « « En 2015, la négociation collective n’a pas une force, une légitimité, un effet d’entraînement suffisants dans notre pays. » (p. 45) « L’une des difficultés principales réside dans la façon qu’ont les acteurs, pas seulement les syndicats mais aussi les entreprises et leurs organisations, d’aborder la négociation collective, de la considérer comme utile, équitable et efficace, et de s’emparer des ressources que le droit leur offre. » (p. 47)

Quand M. Combrexelle examine, de façon clinique, la manière dont chaque acteur social pense la négociation collective, de mêmes constats sont opérés : « Les dirigeants des grands groupes dont une partie des établissements sont situés sur le territoire français ont désormais une vision très internationale de l’entreprise, de son développement et de ses capacités de projection dans les marchés émergents. De par leur formation et cette approche mondialisée, ils considèrent la négociation collective comme une particularité locale de la France à laquelle il faut satisfaire, mais sans y voir, à quelques exceptions notables près qu’il faut saluer, un levier de compétitivité. » (p. 37). « La négociation collective est renvoyée à des cadres RH qui appliquent une stratégie à laquelle le “top management” ne les a guère associés. » (p. 38). « Plus proches de leurs salariés, leurs dirigeants [des TPE-PME] voient dans la négociation collective, qui pourrait améliorer le fonctionnement de l’entreprise, un triple obstacle : d’une part, le temps beaucoup trop long et lent que la négociation impose et qu’ils ne maîtrisent pas ; d’autre part, une complexité juridique qui leur masque les véritables enjeux et conséquences pour l’entreprise ; enfin, une totale insécurité juridique avec un très fort aléa contentieux quels que soient les accords signés, y compris ceux réputés favorables aux salariés (p. 39) « Alors que les entreprises ne veulent pas associer la négociation aux questions stratégiques les concernant, les syndicats répugnent à utiliser la négociation dans un contexte de crise économique et sociale. » (p. 39) « [Les syndicats] sont de plus en plus déstabilisés dans leur organisation, leurs pratiques et leurs revendications par d’autres syndicats ou “coordinations” qui donnent la plus large place à la défiance de la base et au refus de tout compromis ; compromis vécu et présenté comme une compromission, qu’ils refusent ou qu’ils acceptent temporairement pour des raisons tactiques compte tenu d’un rapport de forces défavorable. » (p. 40) « La négociation elle-même peut paraître peu attractive. Il existe un risque de divergence de plus en plus grand entre le caractère collectif de l’accord et le besoin d’individualisation des conditions de travail de la part des jeunes générations (Y, Z …) » (p.40).

On le voit : le problème de la négociation collective est systémique, et il faut le traiter comme tel. Ce qui suppose, pour définir d’éventuelles solutions législatives ou esquisser des incitations à faire autrement (« S’agissant de faire “bouger les lignes” du côté des acteurs, les propositions relèvent plus d’invitations ou de recommandations à destination de ces derniers pour qu’ils transforment eux-mêmes leurs pratiques. » Rapport Combrexelle, p. 47), de prendre le temps de construire ce diagnostic partagé que recommandent les chargé.e.s de mission du réseau Aract aux partenaires sociaux dans les entreprises où ils interviennent. Autrement dit, de discuter collectivement – chercheurs, praticiens et décideurs politiques – et de façon contradictoire, sous des formats originaux appropriés (auditions, tables-rondes, résultats d’enquêtes, etc.) et en des lieux institutionnels existant ou à créer, de l’état réel des lieux du dialogue social et de la négociation collective. Organiser des États généraux de la négociation collective ? Peut-être faut-il s’y résoudre…

Et ensuite viendra le temps des propositions. Celles-ci, parce que les problèmes auront été correctement posés et collectivement débattus, seront riches de potentialités, et probablement plus efficientes. Un exemple, tiré des propositions C (« Améliorer la formation au dialogue social ») du rapport de Mme Puissat, illustre l’intérêt de cette démarche raisonnée. Elle écrit, nous l’avons déjà dit, ceci : « La relative faiblesse du dialogue social en France résulte en grande partie d’une formation insuffisante des acteurs ». Il est donc logique pour elle de décliner plusieurs propositions, notamment à propos des « formations communes » ; et la plupart sont de bon sens (faire une campagne nationale d’information ; obliger à un bilan de ces formations communes les comités de branche ; rendre celles-ci éligibles au CPF, etc.). Certes. Mais former les acteurs à quoi ?

Il n’y aura développement de ces « formations communes » que si leur objet, leur utilité et leur contenu sont (enfin !) discutés, et dans diverses instances appropriées. Pourquoi, diantre, des acteurs sociaux qui n’aiment pas, et ne savent pas trop négocier, s’inscriraient en masse dans des stages de « formation commune au dialogue social », sans qu’ils ne sachent ce que signifie concrètement ce « dialogue social », sans qu’ils n’en ressentent ardemment le besoin, et en ignorant le contenu de ces formation nébuleuses, pilotées en aveugle par l’INTEFP, et dont le rapport de Mme Puissat nous confirme que « le recours à ces formations reste faible (quelques dizaines d’actions conduites) malgré l’intérêt que le dispositif suscite et les retours positifs de ceux qui ont pu en bénéficier » (p. 80) ?

Pourquoi l’usage de ces « formations communes » est-il si faible ? Parce que les partenaires sociaux n’en connaissent pas l’existence ? Bien sûr que non. Parce qu’il y a à leur sujet un problème de financement ? Peut-être ; mais même gratuits, ces stages seraient néanmoins désertés… Car le problème, contrairement à la rhétorique boyscout de l’INTEFP (qui présente ainsi sur son site, Format Dialogue, l’objectif de ces formations : « Pour un temps d’échange et d’enrichissement mutuel » (lire ici), et qui, dans un dessin animé, délicieusement qualifié de motion design, indique qu’elles visent à « mettre fin à la défiance et dépasser les incompréhensions dans l’entreprise » (lire ici), car le problème, donc, n’est pas que les directions d’entreprise et les élus du personnel, dans l’entreprise, n’échangent pas, ne se comprennent pas ou ne se connaissent pas… Le problème majeur est qu’aucun des acteurs de l’entreprise ne considère la négociation collective, comme le notait M. Combrexelle, comme une activité sociale « utile, équitable et efficace », et n’est vraiment habile avec les techniques contemporaines de négociation (celles « fondées sur la résolution de problème » ; lire ici). Tant que nous ne serons pas en mesure de convaincre ces acteurs, preuves et arguments à l’appui, que négocier est utile, équitable et efficace, et qu’ils ne seront pas acculturés à ces techniques pragmatiques de mise en accord, cette négociation collective ne se développera pas…

***

Même raisonnement à propos de la préconisation n° 9 du rapport de Mme le sénateur : « Donner une base légale à des protocoles d’expérimentation permettant de déroger, sur un objet et pour une étendue et une durée limités, à des accords d’entreprise en vigueur en vue de leur révision ».

La mesure est utile et intéressante : permettre l’expérimentation et l’innovation en matière d’accords collectifs. Mais à quel problème exact correspond-elle ? Le non-développement de la négociation collective en France est-il dû à l’existence d’accords collectifs signés antérieurement, et celle-ci viendrait empêcher qu’ils soient actualisés ou certaines de leurs clauses modifiées ? Je ne le crois pas.

Se poser clairement la question – quel est le problème que je veux régler par cette proposition ? Ou: quelles solutions pourraient régler le problème que je viens d’identifier ? –, c’est ainsi mieux faire correspondre problème et solution. Cela vous semble banal, chère lectrice ? Peut-être. Mais alors, dites-moi : à quel problème exact correspond la solution consistant à ouvrir les élections professionnelles dès le premier tour à des candidatures non syndicales ? Mme Puissat répond : cela mettra en concurrence les élus syndiqués avec d’autres élus potentiels, non syndiqués. Est-ce bien raisonnable ? Car auprès de qui ces élus viendront se former, se documenter, apprendre à négocier et à faire le (beau) boulot de représentant du personnel, s’ils ne pourront disposer d’aînés syndicalistes expérimentés ? Et pourquoi penser que des élus non syndiqués, élus au CSE dès le premier tour, seront mieux représentatifs « de l’ensemble de la collectivité de travail, y compris des éventuels contestataires » ?

Peut-être faut-il également revoir nos manières de construire nos solutions. Dresser une liste de propositions et les numéroter, dans un ordre plus moins logique ? Pourquoi pas. Mais toutes ont-elles le même poids, le même impact ? L’abaissement du seuil d’effectifs pour déclencher l’obligation d’une présence d’administrateurs salariés aux CA des entreprises françaises est une excellente mesure – rappelons qu’un tiers des sièges leur sont réservés dans les entreprises allemandes de 500 à 2 000 salariés, et la moitié au-delà… Mais peut-on se contenter d’énoncer cette mesure, puis de passer à la suivante, en déclinant le droit à l’expérimentation, puis l’accès syndical à la messagerie de l’entreprise, puis la réduction des délais dans le cas des procédures d’information-consultation, etc., sans inscrire ces diverses mesures dans une démarche d’ensemble et systémique ? Je pose la question…