Extrait de l’article de Claude Didry, « La production juridique de la convention collective. La loi du 4 mars 1919 », Annales. Histoire, Sciences Sociales. 56-6, 2001. p. 1253-1282.

« (…) La réglementation administrative des conditions du travail

La mise en chantier d’un texte législatif sur la convention collective dans le cadre plus général d’un projet de loi sur le contrat de travail n’a pas rencontré, dans un premier temps, au début du XXe siècle, l’enthousiasme des parties. C’est la méfiance qui prima au congrès de la CGT à Amiens en 1906. L’enquête sur le contrat de travail, organisée par la commission du travail à la Chambre des députés en 1906-1907 auprès du milieu patronal des chambres de commerce, suscita une levée de boucliers des patrons qui redoutaient une offensive réglementaire. La Chambre adopta cependant en 1913, à partir d’un projet déposé en 1910 par le ministre du Travail, René Viviani, un texte qui demeura en souffrance au Sénat jusqu’à la fin de 1918.

L’intérêt nouveau pour la convention collective au lendemain de la Première Guerre mondiale tient sans doute à l’expérience de l’économie de guerre organisée, en grande partie, à l’initiative d’Albert Thomas. La durée du conflit et les besoins croissants de l’armée ont en effet conduit à une extension sans précédent des commandes de l’État. Sous l’impulsion d’Albert Thomas, les décrets Millerand de 1899 ont été le point de départ d’une réglementation des conditions du travail, réalisée en grande partie et dans un premier temps par les inspecteurs du travail mobilisés au sein du sous-secrétariat d’État à l’Armement. La guerre a donc conduit à une innovation majeure dans le domaine de l’action publique.

Le pouvoir réglementaire fit ensuite place à des commissions mixtes dont le but était la conciliation et l’arbitrage au sein desquelles siégeaient des responsables syndicaux. Ainsi, des syndicalistes aussi soucieux des prérogatives syndicales que Léon Jouhaud ou Alphonse Merrheim prirent part aux délibérations de la Commission mixte de la Seine. Ses activités se prolongèrent jusqu’à la fin de la guerre et aboutirent à l’élaboration d’un projet de loi sur la convention collective inspiré par cette expérience réglementaire, que son président, le sénateur Paul Strauss, présenta au Sénat en tant que rapporteur.

Le projet de Paul Strauss passe sous silence le texte adopté par la Chambre des députés en 1913 et introduit une innovation radicale : l’extension, par arrêtés préfectoraux, des conventions négociées par des syndicats représentatifs à l’ensemble des personnes du secteur visé par l’accord. Partant du modèle syndical, et tenant compte du principe de la liberté du travail qui interdit d’envisager l’affiliation obligatoire à un syndicat, comme dans les pays anglo-saxons, un modèle de réglementation administrative des conditions de travail prend ainsi forme. Il s’appuie notamment sur la loi de 1915, qui établissait un salaire minimum seulement pour les femmes à domicile, déjà mis en place dans la couture parisienne et qui perdura au-delà du premier conflit mondial. L’avenir de ce modèle fut considérable, puisqu’il servit de référence aux grévistes du Front populaire et fut la matrice de la loi de 1950 sur les conventions collectives.

La pluralité des formes du collectif dans la loi de 1919

En 1919, une pluralité d’expériences en matière d’accords collectifs se croisent. La guerre de 1914 représenta un moment au cours duquel la dimension réglementaire joua un rôle majeur. Mais cette expérience fut rejetée en 1919 par les sénateurs qui revinrent au texte de 1913. Pour comprendre la portée de ce projet de loi qui devint la loi de 1919, il faut revenir aux sources du projet de 1913, c’est-à-dire aux débats de la Société d’études législatives entre 1905 et 1908. Ces débats font apparaître un travail d’ajustement qui permit d’établir un texte qui satisfasse les différents modèles mis en évidence par les expériences de négociation collective d’avant-guerre.

Le travail juridique que représente l’élaboration d’une proposition de loi consiste ici dans la recherche, par aménagements successifs, d’un texte qui soit acceptable par tous les participants au débat, c’est-à-dire qui ne suscite plus de critique. Cette recherche du consensus se retrouve dans la description du travail de la Société d’études législatives, faite par le juriste Camille Perreau : « Nous nous sommes préoccupés, en rédigeant nos textes, de faire œuvre utile, d’édicter des solutions pratiques répondant à es besoins, sans nous poser la question de savoir à quelle inspiration doctrinale on pourrait rattacher notre projet. » Perreau précise que le texte auquel la commission ad hoc de la Société est arrivé doit beaucoup à l’« esprit transactionnel » de ses membres qui, à partir d’une grande diversité d’opinions, sont parvenus à faire œuvre commune.

En dépit du soutien unanime que lui apportèrent les syndicalistes de la Commission mixte de la Seine, les sénateurs rejetèrent le dispositif réglementaire présenté par Paul Strauss et revinrent au projet de 1913 adopté par la Chambre des députés, Paul Strauss s’y ralliant à son tour. Le retour au projet de 1913 n’intervint donc qu’après le rejet préalable d’une conception de la convention collective liée à la figure du « syndicat représentatif », lui-même relayé par la réglementation de l’État.

Le retour au compromis de 1913

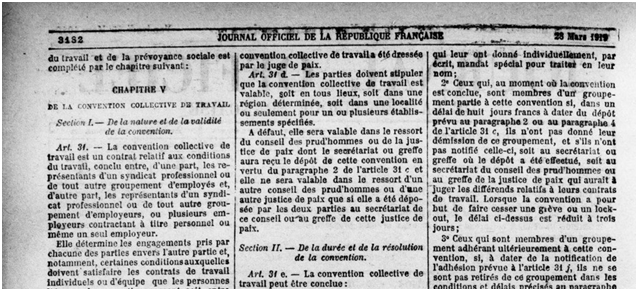

Le projet adopté en 1913 par la Chambre est issu d’un long processus d’élaboration avec, à sa base, le dispositif proposé par la Société d’études législatives dans son projet de loi sur le contrat de travail. L’encadrement légal de la convention collective vise d’abord, dans ce cadre, à définir les personnes — patrons et travailleurs salariés — qui pourront, dans leurs contrats de travail, opposer à l’autre partie les conditions édictées par la convention collective. La conception juridique sur laquelle se fonde le législateur est différente de celle qui inspirait le projet de Paul Strauss : il ne s’agit pas de construire une réglementation qui contraigne, à travers l’intervention du corps des inspecteurs du travail, les comportements des acteurs économiques, mais de permettre l’édification d’une règle de droit « opposable » par une partie aux abus qu’elle décèle dans les conditions que veut lui imposer l’autre partie au contrat de travail. Pour emporter l’adhésion des jurisconsultes au sein de la Société d’études législatives et celle des parlementaires, le projet de 1913, c’est-à-dire la future loi adoptée en 1919, fait cependant une place à une troisième conception, issue de la dogmatique civiliste : le droit comme exercice d’une liberté appartenant au « patrimoine » d’un individu. Cette conception se manifeste dans la possibilité offerte aux personnes de se dégager à tout moment, moyennant le respect d’une procédure établie par la loi, de la convention collective.

Pour comprendre la manière dont ces conceptions générales du droit, et les figures du collectif qui s’y attachent, ont été mobilisées dans l’élaboration de la loi de 1919, il faut revenir aux débats constitutifs de la Société d’études législatives.

L’ajustement des conceptions face à la critique individualiste

Les débats sur la convention collective au sein de la Société d’études législatives s’inscrivent dans un projet plus général sur le contrat de travail. Dans une situation où le marchandage était un phénomène fréquent, lié à l’organisation en « fabriques collectives territorialisées », qualifier juridiquement le rapport de travail s’avérait délicat. L’identification des parties à un éventuel contrat de travail constitue un préalable à la construction de la catégorie de « convention collective » : ainsi, par exemple, l’instabilité des tarifs des rubaniers stéphanois tenait en grande partie aux dissensions qui opposaient les ouvriers-façonniers, traitant avec les négociants, et les ouvriers à temps, travaillant pour les façonniers, sans oublier les personnels employés dans les usines des négociants et faisant également travailler femmes et enfants à domicile53. S’ajoutait à cela beaucoup de mauvaise foi patronale, essayant de faire porter aux contremaîtres de leurs usines la responsabilité des contrats de louage de services, par exemple, en matière d’hygiène ou d’accidents du travail, mais sans réussir néanmoins à échapper à leurs obligations.

Pour déterminer le contrat de travail, le critère retenu par la Société d’études législatives est celui de l’exclusivité dans les relations entre travailleur et employeur. Ainsi, l’article 1er du projet stipule-t-il : Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour une autre qui s’oblige à lui payer un salaire calculé, soit à raison de la durée du travail, soit à proportion de la quantité de l’ouvrage accompli, soit d’après toute autre base arrêtée entre l’employeur et l’employé. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre les contrats passés par les personnes qui offrent leur travail non à un ou plusieurs employés déterminés, mais au public.

Le contrat de travail se définit principalement par opposition au travail indépendant, dont la caractéristique est d’être immédiatement destiné au « public ». Il ne se limite pas pour autant à la relation entre un travailleur et un employeur, mais s’étend également aux relations entre un travailleur et plusieurs employeurs et, avec le contrat d’équipe, aux relations entre plusieurs travailleurs et employeurs (il intègre déjà une dimension collective qui le rapproche de la convention collective). La figure de référence du contrat de travail n’est donc pas, comme dans la loi belge de 1900, l’employeur, en raison de l’autorité qu’il exerce sur le salarié, mais le travailleur, celui qui travaille pour autrui. Dans ce schéma, le contrat de travail est une variante du « contrat de louage d’ouvrage », dont l’autre, le « contrat d’industrie », caractérise les rapports de celui qui offre son travail, « à prix fait », au public.

Une telle approche traduit déjà une orientation spécifique à l’égard de la convention collective : à partir de 1904-1905, dans le questionnaire sur le projet qui pose les points sur lesquels devait porter le débat des jurisconsultes de la Société d’études législatives, la convention collective est envisagée à partir de la formalisation juridique du rapport de travail et non à partir du syndicat professionnel. La rupture est manifeste avec la démarche de l’un des tenants du catholicisme social, l’abbé Lemire, qui déposa à la Chambre en 1902 une proposition de loi sur le contrat collectif visant à modifier l’article 6 de la loi sur les syndicats professionnels de 1884, en leur reconnaissant explicitement le droit de conclure « des contrats relatifs aux conditions du travail, d’en poursuivre l’exécution et d’obtenir des dommages et intérêts, au cas d’inexécution de ces contrats ».

Toutefois, les débats se déroulèrent au sein d’un aréopage de juristes — en général professeurs de droit civil : ils se trouvent pris dans l’articulation de l’individuel et du collectif inhérente à l’univers juridique civiliste, où le droit est d’abord conçu comme un élément du patrimoine de la personne, que celle-ci soit une personne physique ou une personne morale collective. Dans cette perspective, la convention collective se définit à partir du noyau que constitue la « convention syndicale », c’est-à-dire à partir d’une personne morale incarnant une collectivité, le syndicat professionnel tel que l’a défini la loi de 1884. En tant que personne morale, le syndicat peut prendre part à un acte contractuel et ester en justice. C’est à partir de ce droit d’ester en justice que des juristes, tel Marcel Planiol dans sa note de 1903 sous le jugement de Cholet, analysent la nature des conventions conclues par les syndicats en faveur de leurs membres. Ils se fondent pour cela sur la jurisprudence à laquelle donna lieu la mise en œuvre de ce droit d’ester des syndicats. Planiol voit ainsi dans ces conventions une forme de « stipulation pour autrui », c’est-à-dire un contrat fait par le syndicat en faveur de tiers aux contrats, les syndiqués qui, à titre individuel, bénéficieront des conditions édictées par le contrat syndical pour conclure des contrats de travail. Dans les débats de la Société d’études législatives, cette thèse est vivement défendue par le juriste Raoul Jay. Selon lui, le fait premier est l’existence d’une minorité, consciente des intérêts de la masse, qui, par son organisation en comité ou en syndicat, est à même d’engager l’ensemble des membres de la communauté professionnelle.

L’action de cette minorité, comparable à celle du pouvoir politique, est de l’ordre de la souveraineté dans le domaine des relations professionnelles. (…) Cette conception de la convention, liée d’abord à la personne collective que constitue le syndicat, se limite au principe fondateur du droit civil : l’autonomie de la volonté des individus que les libéraux (économistes, orthodoxes et juristes exégètes) opposent dans les débats à toute forme de régulation collective des conditions du travail. Ce principe se retrouve lorsque est abordée la question de l’adhésion syndicale, pour laquelle le consentement des personnes doit être établi, et que la possibilité de se retirer du contrat passé par le syndicat est envisagée. Ces deux dimensions contradictoires, contrats syndicaux et autonomie de la volonté individuelle, structurent la réflexion « doctrinale » sur la convention collective.

Dans le cadre d’un débat polarisé autour de cette opposition, la conception de la convention collective comme acte juridique conclu par un groupement irrite, dès sa présentation par le rapporteur, l’économiste Clément Colson, la plupart des membres de la Société. L’article 45 du projet sur le contrat de travail présente en effet la convention collective en ces termes :

« Les représentants d’un syndicat ou de tout autre groupement d’employés peuvent passer, avec un employeur ou avec les représentants d’un syndicat ou de tout autre groupement d’employeurs, des conventions collectives déterminant certaines conditions auxquelles devront satisfaire les contrats de travail individuels dans lesquels sera partie l’un des adhérents à la convention collective. »

La perplexité d’une grande partie de l’assistance transparaît dès la première intervention qui suit l’exposé du rapport. Le procureur général près la Cour de cassation, Baudouin, demande alors : « Qu’est-ce qu’un groupement ? Je vois bien ce que c’est qu’un syndicat, c’est net, c’est légal. Mais un groupement, qu’est-ce que c’est ? » L’embarras fut sensible au cours de la séance suivante avec l’intervention d’un commissaire du gouvernement près le Conseil d’État, Jean Romieu, qui précisait : « Je n’entends pas revenir sur la définition juridique du groupement ; mais on peut tout au moins se demander ce que c’est que la délibération du groupement ».

Une des sources de cette perplexité est identifiée par un professeur de droit public, Ferdinand Larnaude : « Le mot groupement […] me paraît bien vague, et j’hésite à me rallier, pour l’insérer dans un projet de loi, à une expression sociologique, mais non juridique. » Larnaude présuppose dans ses propos une distinction entre droit et sociologie, qui renvoie à la distinction entre « science » et « technique » juridiques proposée à l’époque par le juriste nancéien François Gény68. À ses yeux, la science juridique serait le royaume de juristes visionnaires et sensibles à la sociologie (Gény vise ici Léon Duguit), mais peu soucieux de rigueur juridique, alors que la technique juridique serait le royaume des juristes sérieux et attachés à la rigueur du droit, et devrait de ce fait dominer l’enseignement dans les facultés. L’imputation de la notion de « groupement » aux sociologues témoigne également du retentissement de leurs travaux, parmi lesquels se distinguent les écrits de Durkheim sur les groupes professionnels.

Le flou de cette notion est lié au projet même des principaux inspirateurs du rapport présenté par Clément Colson, l’économiste Camille Perreau et le député Alexandre Millerand. Le « groupement » renvoie notamment, selon eux, à la collectivité des ouvriers grévistes qui, dans le cas fréquent ď absence de toute organisation syndicale, mandatent des représentants pour négocier un accord dans le cadre, par exemple, d’une commission de conciliation réunie à l’initiative du juge de paix. Il correspond également à la collectivité des ouvriers d’un établissement ou d’une usine qui s’engage par contrat avec un patron. Pour tracer les contours de cette entité déroutante pour des juristes attachés à la positivité des règles, le rapporteur Colson présente ces deux exemples :

« Le groupement, par exemple, c’est l’ensemble des ouvriers d’une usine qui envoient des délégués pour s’entendre avec leur patron ; c’est l’ensemble des ouvriers qui font grève ; c’est l’ensemble de ceux qui ont pris une part plus ou moins active aux différentes réunions à la suite desquelles est intervenue une convention collective ».

Camille Perreau, l’un des promoteurs du dispositif, précise : « II est sans doute à souhaiter que, dans l’avenir, on conclue en France des contrats collectifs avant toute grève. Mais aujourd’hui, c’est ordinairement à la suite d’une grève que se signent de semblables accords. Si donc, pour satisfaire à une objection juridique fondée sur le défaut de personnalité morale, on ne reconnaît pas à des groupements ne possédant pas la personnalité morale le droit de conclure des conventions collectives, on détruirait la plupart des contrats collectifs actuellement existants dans ce pays. »

Passé l’obstacle que constitue la signification qu’il convient de donner au terme de groupement, se pose, dans un second temps, le problème de la preuve de l’engagement des personnes qui prennent part à ce groupement, dans le cas où celles-ci ont à faire valoir leurs droits. Cette preuve doit provenir de l’existence d’un «mandat» donné par les grévistes à leurs représentants, mais, là encore, la notion de mandat doit être entendue dans un sens large pour pouvoir s’adapter aux « circonstances ». Ainsi, selon Perreau, « rien n’empêchera d’admettre que la preuve du mandat résultera suffisamment des circonstances, par exemple de ce fait qu’un gréviste aura, postérieurement à l’accord collectif, repris le travail aux conditions fixées par cet accord ». La question de la preuve du mandat n’est pas approfondie, car elle impliquerait une intervention du législateur pour définir la procédure de délibération du groupement : sont évoquées l’organisation de référendums ou du moins d’élections. Mais alors, c’est le dispositif des conseils du travail qui se profile et dont les libéraux ne veulent pas. Dans ces conditions, la simple référence au « groupement » se présente comme un compromis acceptable, tant pour Perreau et Millerand que pour les libéraux : il l reviendra ensuite à la jurisprudence de trancher dans le sens du formalisme ou en faveur d’une prise en compte des éléments de fait.

Le projet de la Société d’études législatives fait donc une place à la conception du collectif qui se dégage de la notion de « groupement », telle qu’elle est avancée par Perreau et Millerand. Mais il doit également compter avec les juristes « orthodoxes » attachés au principe individualiste de l’autonomie de la volonté. Ces juristes, dont le porte-parole est Colson, s’appuient sur le flou qui entoure dans la pratique l’engagement dans les syndicats ou les comités de grève, pour justifier la possibilité pour les individus, après un certain laps de temps, de se dégager de la convention collective. La critique « individualiste » de celle-ci aboutit alors à refuser de préciser le mode de délibération des groupements. Cependant, pour tenir compte de la réalité sociale et du caractère fréquemment irrationnel des grèves, les libéraux proposent d’introduire dans la loi un délai de réflexion de huit jours donné aux adhérents à un syndicat ou aux membres d’un « groupement » pour se dégager de la convention.

La loi de 1919 se situe ainsi par rapport à quatre conceptions de la collectivité. Elle en rejette une première, celle d’une coordination collective envisagée comme dérivant d’une réglementation étatique. Elle réalise un compromis entre trois autres : l’une, qui prévaut dans les débats, découle de la grève et de la délibération collective à travers la notion de groupement, dans la mesure où elle permet de dépasser l’antagonisme des défenseurs de la volonté individuelle et des tenants du syndicalisme ; l’autre est fondée sur l’intervention d’une personne collective, le syndicat. Enfin, pour répondre au principe civiliste classique consistant à ménager les conditions d’une expression du consentement individuel, la loi admet l’existence d’un délai de réflexion pour se dégager de l’accord, renvoyant à la troisième conception du collectif comme agrégation de volontés individuelles.

La place renouvelée du syndicalisme dans la loi de 1919

En regroupant sous le nom de convention collective des conventions syndicales et des accords de fin de grève, la loi de 1919 précise et enrichit la législation syndicale existante. Pour comprendre cet apport, il est nécessaire de revenir sur le droit syndical alors en vigueur. Le syndicat en France ne se définit pas d’abord, en effet, comme un groupe de pression ou d’intérêts, dont l’action de monopolisation de la force de travail permettrait de contraindre les patrons à concéder de meilleures conditions de travail ; il est une institution légale définie par la loi de 1884 sur les syndicats professionnels et correspond, à ce titre, à une première application du principe de la liberté d’association proclamé en 1848. Le syndicat se définit par une mission d’étude des questions ayant trait à l’« intérêt de la profession ». Il est également doté par la loi de la personnalité morale qui lui ouvre la possibilité de demander devant les tribunaux l’exécution de contrats auxquels il a pris part.

Dans le cadre légal de 1884, le syndicat est donc une ressource légale pour les membres de groupes professionnels, à travers notamment le droit d’ester en justice qui lui est conféré. Certes, dans un premier temps, l’arrêt de 1893 déclara l’action d’un syndicat irrecevable, au motif que le syndicat des tisserands n’avait pas été partie au contrat, et que, de plus, son intérêt en tant que tel n’était pas mis en cause par les patrons qui avaient violé le contrat. La conséquence de ce second motif est alors que seules les personnes directement concernées par la violation ont un « intérêt à agir en justice ».

Aucun intérêt ne semble ici en jeu pour le syndicat. Toutefois, avec le jugement du tribunal de Cholet en 1897, le caractère problématique de l’action du syndicat fut tranché. Le syndicat a été partie au contrat collectif et, à ce titre, l’inexécution du contrat, même si elle touche d’abord l’intérêt particulier de chaque ouvrier, porte également atteinte à l’« intérêt moral » du syndicat. Il peut alors attaquer le responsable de la violation du contrat, sans pouvoir pour autant demander réparation du dommage subi par les ouvriers.

Pour constituer une telle ressource, l’organisation du syndicat doit intervenir avant la grève éventuelle et la conclusion d’un accord collectif dont il est le co-signataire. L’organisation préalable des ouvriers est ainsi une condition nécessaire pour arriver à un accord collectif dont la mise en œuvre est soumise à une vigilance collective, celle du syndicat. La raison d’être du syndicat semble donc être la détermination des conditions de travail. Mais cette situation peut conduire les responsables syndicaux à s’engager dans une « politique de l’organisation », où l’organisation syndicale devient alors la finalité de l’action ouvrière. Les conventions collectives font figure, sous cet angle, d’outils pour obtenir la reconnaissance du syndicat par le patronat.

La loi de 1919 pose l’existence de la catégorie nouvelle de convention collective en associant conventions syndicales et conventions conclues par des groupements. Elle fournit ainsi un moyen pour assurer une conversion des conventions de groupement en conventions syndicales, à travers la possibilité offerte aux syndicats d’y adhérer postérieurement.

Renversant la conception courante de la négociation collective fondée sur la présence préalable d’acteurs syndicaux, la convention collective définie par la loi de 1919 peut en fait constituer le point de départ d’une organisation syndicale. Elle permet également aux syndicats parties à la convention de se joindre aux actions en justice des salariés qui demandent réparation du dommage subi par la violation de la convention.

L’action du syndicat se trouve ainsi aiguillée vers un rôle de conseil juridique du salarié, à la fois dans la défense collective des conditions du travail et dans la réparation des dommages individuels. Il prend le relais du cadre informel de délibération initiale que constitue le groupement. Il vise à prolonger l’oeuvre de ce dernier en assurant l’exécution de ses résolutions : le syndicat se présente donc comme la « sentinelle du mouvement social » plutôt que comme un rassemblement d’avant-gardistes censés apporter les lumières au peuple. Le groupement, dans la mesure où il est ancré dans le travail de ses membres, devient alors le lieu de l’activité syndicale.

En esquissant une telle architecture, la loi de 1919 traduit et oriente une forme spécifique d’action ouvrière en France qui se retrouve encore de nos jours. Le groupement, point de départ de cette action, a pris, selon une évolution conforme en partie aux attentes des jurisconsultes de 1905-1907, des formes nouvelles au cours du XXe siècle, qu’il s’agisse des assemblées générales ou des coordinations » de salariés lors des grèves, ou de l’institution des comités d’entreprise à la Libération, dans le prolongement des conseils du travail de Millerand. Dans cette optique, le syndicat constitue un point d’appui pour porter la cause des salariés devant le juge et, par sa dimension publique, devant l’opinion. À travers le pluralisme que rendit possible la loi de 1884, le syndicat constitue également pour les salariés une ressource dans les débats qu’ils peuvent avoir entre eux et dans la compétition électorale destinée à désigner les membres des instances représentatives du personnel.

À partir de la reconnaissance du rôle central de la grève dans le mouvement ouvrier français et du mode de détermination collective des conditions du travail qui en résulte, l’enjeu fut, pour le législateur, de surmonter les divisions liées à des conceptions différentes de la collectivité. La loi de 1919 établit ainsi, à travers la définition même de la convention collective qu’elle pose, une passerelle entre la « convention de fin de grève » et la « convention syndicale », issue de la négociation d’un contrat collectif par un syndicat. Une telle conception de la convention collective conduit alors à réévaluer le rôle d’un syndicat professionnel, tel que le définit la loi de 1884. Le syndicat ne vise pas simplement à renforcer son implantation pour être en mesure de négocier des conditions de travail que les responsables syndicaux jugent plus favorables pour les travailleurs. Il constitue aussi une institution légale, dotée de prérogatives juridiques, tel le droit d’ester en justice, liée à sa personnalité morale. Le syndicat est à ce titre susceptible d’apporter aux travailleurs les ressources du droit et de la justice pour défendre les résolutions prises par le groupement des grévistes et, plus généralement, celles décidées par des instances représentatives du personnel.

Par sa relation à la grève et son ancrage dans le travail, la convention collective, telle qu’elle est élaborée dans la loi votée en 1919, s’inscrit au cœur des crises et des délibérations qui ponctuent le déroulement des activités productives. La loi de 1919 ouvre ainsi la voie à une pratique de la convention collective qui ne relève que rarement, dans l’histoire sociale française, de l’action stratégique de syndicats. Les grandes explosions et les multiples grèves qui jalonnent cette histoire ne sont pas uniquement les signes de l’insuffisante concertation qui résulterait d’une faiblesse structurelle de la syndicalisation. Une sociologie des relations professionnelles s’ attachant à l’analyse des stratégies des acteurs collectifs préexistant au travail même, et visant à poser les règles du jeu d’une négociation menée en dehors du travail pour en définir les conditions, trouve ici ses limites.

Partir des grèves et, dans leur sillage, des conventions collectives, permet de prendre les travailleurs et leurs représentants pour des acteurs à part entière des transformations productives qui affectent leurs situations économiques. Le droit du travail ne se réduit donc pas à une simple « régulation » des comportements économiques, devant de ce fait se plier à des évolutions économiques considérées comme extérieures aux acteurs économiques eux-mêmes.

En d’autres termes, le Code du travail n’est pas orphelin du « mode de régulation fordiste » aujourd’hui disparu, à la recherche d’une fonction dans une économie globale76. Comme le Code civil et en se greffant sur ses principes, le Code du travail fait partie de ces monuments qui aujourd’hui, dans un pays comme la France, fondent un état de droit capable de donner une expression publique aux luttes sociales. »