Ce qui se mesure s’améliore. Les ingénieurs ont raison : cela permet de corriger des fonctionnements techniques… ou des politiques publiques. Mais ce qui s’écrit peut pareillement être soumis à évaluation. On vérifie alors si le propos est explicite, pédagogique, etc. Les sociologues utilisent l’analyse de contenu pour étudier un discours, les formes énonciatives d’un texte, son vocabulaire, etc. On peut donc soumettre à une rapide analyse de contenu le Bilan 2022 de la négociation collective, publié début décembre 2023 par la DGT. L’objectif est… d’« objectiver » ce document en s’interrogeant sur « le comment c’est dit » et le « comment c’est mis en chiffres », pour se distancier de la seule lecture de ces derniers. On peut ainsi identifier des intentions, ou repérer des messages, ou encore : saisir des « visions du monde ».

***

Le Bilan 2022 de la négociation collective est un document dont la structure ressemble aux précédentes éditions annuelles, y compris sa couverture, le sommaire, les avertissements, la mise en page, etc. La plupart des tableaux, graphiques, schémas, encadrés, etc., sont (généralement) identiques d’une année sur l’autre ; ce qui aide l’analyste, quand ce n’est pas déjà fait par les rédacteurs, à comparer les données sur plusieurs années.

Ces Bilans annuels sont de précieuses sources documentaires pour qui veut analyser les relations collectives de travail dans la France contemporaine. Ils sont produits par un ministère, lui-même inscrit dans une démarche gouvernementale ; ils peuvent donc être analysés comme des textes politiques. La façon dont les données sont collectées, présentées et analysées peut renseigner sur ces politiques publiques du travail ; c’est à ce travail qu’est consacré ce billet de blog. Je me contenterai de montrer, à travers quelques exemples, l’intérêt d’une analyse de contenu de ces Bilans annuels, sans l’effectuer vraiment.

Le document est volumineux (460 pages), dont 100 pages de description du contexte normatif et des politiques du travail, 70 pages de dossiers thématiques et 70 pages de commentaires des organisations syndicales et patronales. Le reste, plus de 200 pages, est consacré à une analyse quantitative des « textes » déposés en 2022 dans les Directions départementales du Travail. La dimension qualitative de l’étude n’est pas ignorée et nombre d’encadrés (ou les dossiers en fin de rapport) fournissent d’utiles informations sur les pratiques de négociation.

Sur le site web du ministère du Travail, il faut cliquer dans le menu général sur « Dialogue social », puis cliquer sur le bouton, « Rapports-Bilans annuels… », à droite et tout en bas de la rubrique, pour accéder à la page concernée. Dont le titre est, curieusement : « Rapports – Bilans de la négociation collective par la Commission nationale de la négociation collective. » (Je souligne). Le chapô indique que ce rapport est « préparé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion et présenté devant la Commission nationale de la négociation collective » (Je souligne).

Cette commission se nomme en fait « CNNCEFP » (Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; elle est composée de 16 représentants de toutes les organisations syndicales et patronales (d’autres membres s’y adjoignent, selon la nature des sujets abordés). Une dizaine de « missions » lui sont assignées, dont celles de « proposer au ministre chargé du travail toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective », « émettre un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail », ou encore : « suivre l’évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales, l’application dans les conventions collectives du principe « à travail égal salaire égal », etc. La (longue) liste de ces missions se termine ainsi : « Enfin, elle examine le bilan annuel de la négociation collective. »

Pourquoi ce titre « Bilans de la négociation collective par la Commission nationale de la négociation collective. » – et non pas par la Direction générale du Travail ? Peut-être le ministère veut-il par là « objectiver » ces documents en les présentant comme des productions d’une Commission où siègent les partenaires sociaux ? Je poserai la question au DGT, Pierre Ramain…

Ces mêmes partenaires sociaux, dans chaque Bilan annuel, sont invités à donner leur point de vue. Mais aucune des contributions CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, d’une part, et CPME, Medef et U2P, d’autre part, ne commentent, ne serait-ce que d’une seule ligne, les 400 pages d’informations chiffrées qui suivent leurs contributions. Toutes font le compte rendu (d’ailleurs fort instructif !) des négociations nationales interprofessionnelles qui ont lieu en 2022 (et qui se sont poursuivies en 2023), ou des concertations avec le gouvernement sur différents thèmes (dont celui des retraites), et profitent de l’occasion pour rappeler leurs priorités et leurs propositions, déplorer (la fin du comité d’évaluation des ordonnances Travail, comme le fait la CFTC) ou louanger (l’ANI sur le paritarisme, d’avril 2022, comme le font la CPME et le Medef). Bref, des contributions fort utiles pour un sociologue du travail mais ce dernier ignore ce que pensent les partenaires sociaux de ces milliers de chiffres fournis dans le document… Pourquoi n’en parlent-ils pas ? Je poserai cette autre question à Pierre Ramain…

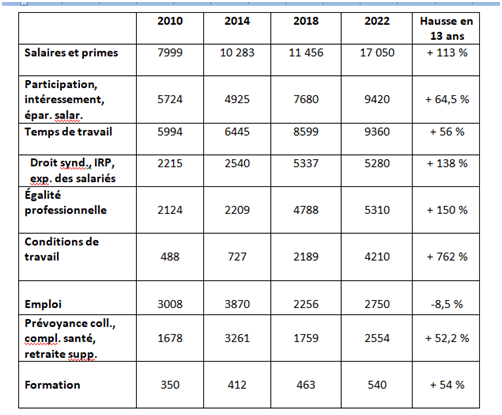

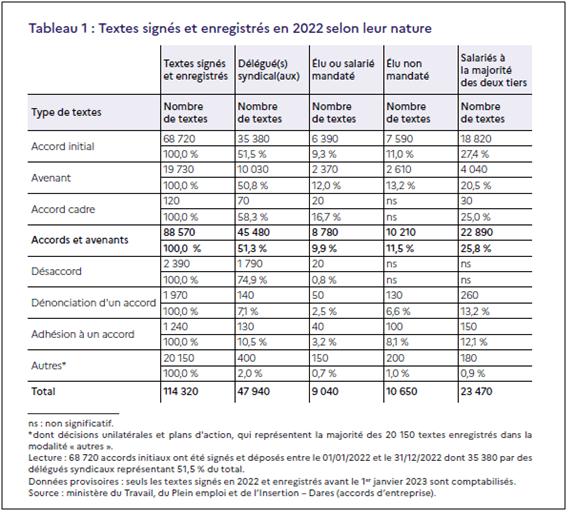

Les chiffres ont (toujours) besoin de mots. Si je cite les chiffres suivants : 35 580, 18 820 et 20 150, ils ont besoin d’être « mis en mots » pour être compris. Le premier est relatif au nombre d’accords collectifs signés par des délégués syndicaux, le deuxième comptabilise le nombre d’accords ratifiés par des salariés dans les TPE, le troisième le nombre de décisions unilatérales d’employeurs déposées dans les DREETS. Ils concernent l’année 2022. Ces trois chiffres concernent donc trois modes distincts de production : 1) par une négociation collective ; 2) par un vote des salariés (aux 2/3) ; et 3) par un employeur. Ces chiffres sont néanmoins présentés dans un même tableau de données statistiques, légendé « Textes signés et enregistrés », reproduit ci-dessous :

L’œil est attiré par la dernière ligne du tableau, « Total », et par la ligne « Accords et avenants », toutes deux mises en gras. Notre cerveau, dans ce cas-là, va de l’une à l’autre, et compare les valeurs entre elles. Le chiffre de 114 320 textes semble « un gros chiffre ». De même celui des accords et avenants, autre « gros chiffre » : 88 570. C’est ce que confirment les rédacteurs du Bilan 2022, qui écrivent ceci :

« 114 320 textes de toute nature ont été conclus et enregistrés en 2022 auprès des DDETS, soit à concept constant, un volume en forte hausse par rapport à 2021 (+ 16 900 textes soit + 17,3 %). Cette activité dépasse le pic de 2019, où 103 700 textes avaient été enregistrés. Parmi ces 114 320 textes, 88 570 sont des accords initiaux, accords-cadres, renouvellements tacites d’accords (7) ou des avenants à un accord, soit 11 750 accords collectifs supplémentaires (+ 15,3 %) enregistrés par rapport à 2021. »

Sauf que… si on différencie les « textes » selon leur mode de production (par négociation, par vote et par décision unilatérale), on s’aperçoit que 38 970 « textes signés et enregistrés » ne résultent pas d’une négociation collective (ils ont été ratifiés ou décidés par le seul employeur), à comparer aux 35 580 accords collectifs signés par des délégués syndicaux… Seulement moins de la moitié (48 %) des « textes » comptabilisés par le ministère du Travail sont des documents issus d’une négociation collective dans la France de 2022.

Pourquoi mentionner ces trois types de production de « textes » dans un seul et même tableau ? La réponse est présente dans les Bilans annuels antérieurs. Celui de 2010 indiquait ceci :

« L’objectif étant de rendre compte le plus largement possible des négociations ayant susceptibles d’être déposés par les entreprises et faisant l’objet d’un récépissé de dépôt que leur délivrent les UT des DIRECCTE. Dès lors que ces textes résultent d’une négociation collective menée au niveau d’un groupe d’entreprises, d’une unité économique et sociale (UES), d’une entreprise ou d’un établissement, et qu’ils comportent la signature de l’employeur et de représentants des salariés, ils sont qualifiés ici d’accords d’entreprise. Le terme générique d’“accord d’entreprise” recouvre donc en réalité une pluralité de textes : des accords au sens strict, des avenants à des accords antérieurs, des adhésions à des dispositifs collectifs (plans d’épargne salariale interentreprises par exemple), mais également des dénonciations d’accords et des constats de désaccord. Sont inclus dans l’analyse les dénonciations et procès-verbaux de désaccord dès lors qu’ils sont signés par des représentants des salariés car ils révèlent différentes formes d’aboutissement de négociations collectives. Les accords stricts et les avenants représentent l’essentiel des textes déposés. »

On comprend le raisonnement : il existe « différentes formes d’aboutissement » d’un processus de négociation collective », et la DGT choisit de les comptabiliser toutes.

Le Bilan annuel 2014 précisait cependant : « 60 % des textes sont issus de négociations collectives entre directions d’entreprises et représentants du personnel. L’existence de négociation collective n’est pas avérée pour les autres textes qui se répartissent à parts presque égales entre décisions unilatérales de l’employeur et ratifications par référendum auprès des salariés. » (Je souligne)

Le Bilan annuel 2022, lui, mentionne seulement ceci : « Afin de rendre compte le plus largement possible de l’activité conventionnelle dans les entreprises, le champ couvre l’ensemble des textes déposés par ces dernières auprès des DDETS. Parmi ces textes, constituent des accords collectifs au sens de la présente contribution ceux qui sont qualifiés comme tels par la loi ». (Je souligne)

Rappelons que le Code du travail ne fournit pas de définition d’un accord collectif. Il comporte différents articles (L. 2231 et L. 2232, entre autres) qui définissent son format, ses conditions de validité, ses modalités de dépôt, de dénonciation, d’opposition, etc. selon les configurations d’entreprises (moins de 11 salariés, plus de 11 et moins de 20, entre 20 et 50, plus de 50) et en présence ou non d’un délégué syndical, d’un CSE, d’un salarié ou d’un élu mandaté.

Le Bilan annuel 2010 stipulait que « La signature de représentants des salariés (élus ou désignés) est un critère minimal requis pour considérer qu’un texte résulte d’un processus de négociation collective. De ce fait, les décisions unilatérales (textes comportant seulement la signature de l’employeur) et les accords ratifiés après référendum auprès des salariés, très nombreux à être déposés auprès des UT, sont traités à part dans l’essentiel de l’analyse qui suit. » (Je souligne)

Cette précaution (de langage et dans l’exposé des chiffres : « traités à part »…) de 2014 n’existe plus dans le Bilan annuel de 2022 ; dommage ! Que faire ? Publier trois tableaux statistiques distincts, pour chacun de ces modes de production ? Ce serait un bon début…

***

On conviendra que le terme « textes », certes, pratique, mélange des documents dont l’effet juridique n’est pas identique (un « Plan d’action patronal » n’est pas un « accord collectif signé par des DS », opposable et faisant naître des droits aux salariés), pas plus que le type de production, contractuel (pour les accords signés par des DS), et non-contractuel (les référendums et les décisions unilatérales de l’employeur). Il faut appeler un chat un chat, recommande-t-on. Pour désigner ces décisions unilatérales des employeurs enregistrées dans les DDEETS, la DGT les nomme « Autres »… Le Bilan 2014… les désignait pourtant par ce qu’elles étaient :

Le Bilan 2022 euphémise ces textes et signale seulement par un astérisque et en très petites lettres que cette ligne « Autres » caractérise les décisions unilatérales de l’employeur. Pour quelles raisons ? Je poserai aussi la question à Pierre Ramain…

Plus grave – car il ne s’agit pas seulement d’un chiffre mais des pratiques sociales aux quelles il renvoie : si l’on soustrait les 930 « textes » paraphés par des élus ou des délégués syndicaux au total de ces « Autres », on arrive à un peu plus de 19 000 décisions unilatérales d’employeurs en 2022. On comprend que ces employeurs veulent montrer aux DREETS qu’ils ont tenté de négocier (dans le cadre des NAO, je suppose), que cela n’a pas abouti à un accord et qu’ils ont accordé unilatéralement ce que les représentants du personnel n’ont pas voulu valider à la dernière séance de négociation. Certes. Mais cela signifie surtout que dans 19 000 entreprises, dans la France de 2022, un processus de négociation collective a échoué… Ce qui est, on en conviendra, un chiffre sur lequel il faut réfléchir – et agir. Le Bilan 2022 ne le commente pas ; c’est dommage… Car il traduit un problème majeur, connu mais non traité : le faible usage / apprentissage des techniques de négociation collective chez les employeurs et les syndicalistes. Les formations communes mentionnées dans le rapport Combrexelle de 2015 visaient, justement, à rationaliser / professionnaliser cette activité. L’urgence demeure…

***

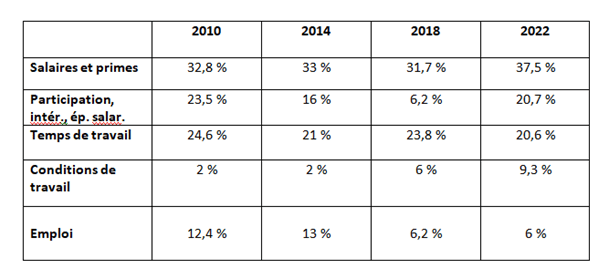

Peut-être pourrait-on aussi harmoniser la présentation de certains tableaux statistiques, récurrents d’une année sur l’autre – ou publier deux types de tableaux, avec des pourcentages en ligne et en colonne…

Des calculs sont en effet effectués en ligne l’année 1 puis en colonne l’année 2 ; ce qui rend difficile leur lecture sur plusieurs années puisque cela oblige l’analyste à (re)prendre sa calculette… Dans le tableau portant sur « la nature des textes », les pourcentages s’opéraient en 2021 en colonne, par rapport au type de textes (les 58 860 « accords » représentaient ainsi 60,2 % de l’ensemble des 97 420 « textes » enregistrés, les « avenants » 18,5 %, etc. – voir ci-dessous) :

Mais en 2022, ces mêmes données sont présentées en ligne, et les pourcentages sont relatifs au type de signataires (les 67 820 « accords » deviennent alors 100 %, et ceux signés par des délégués syndicaux en représentent 51,5 %, par des élus ou mandatés : 9,3 %, etc.) :

Il ne s’agit pas de préférer un calcul de pourcentages plutôt qu’un autre ; il s’agit de fournir une information pertinente au lecteur / à la lectrice.

Exemple de ce défaut de pertinence : la manière dont le Bilan 2022 rapproche (ou ne rapproche pas !) les données statistiques. Il indique, cela a été dit, que les 114 320 « textes » de 2022 traduisent une hausse (par rapport à 2021) de « 16 900 textes soit + 17,3 % ». Ce qui n’est pas dit : 1) que cette hausse, rapportée à 2019 n’est plus que de 10,2 % (soit + 10 620 textes) ; et 2) que rapporté au nombre total de « textes », le cru 2022 d’accords signés par des délégués syndicaux représentait (seulement) 30,9 % du total de ces « textes », à comparer aux 36 540 accords signés par des DS en 2019 qui, rapportés aux 103 700 « textes » déposés à la même époque dans les DREETS représentaient, eux… 35,2 % du total. Ce que devrait donc écrire la DGT c’est: « Le volume d’accords signés par des délégués syndicaux a reculé de 14 % en 2022 par rapport à 2019 »…

Personne n’en voudra à la DGT si certains chiffres sont moins bons une année plutôt qu’une autre ; point besoin, alors, de jouer aux villages Potemkine…