La question est d’ordre sociologique mais la réponse fait appel à d’autres disciplines des sciences sociales et humaines : pourquoi des salariés, interrogés sur l’état du dialogue social dans leur entreprise, répondent qu’il fonctionne « plutôt bien », alors que ces mêmes salariés, interrogés sur l’état du dialogue social en France, répondent qu’il ne fonctionne « pas très bien » ? Eric Nouvel, directeur de l’Aract-ITT Martinique, commentant mon commentaire du sondage 2024 Cevipof / association Dialogues (lire ici), remarquait qu’un sondage, en 2022, de l’Observatoire du dialogue social et du travail de Martinique, porté par l’Aract-ITT (auprès d’un panel de 300 salariés, représentatif des entreprises martiniquaises de 11 salariés et plus), offrait le même différentiel de réponses. Voici quelles étaient les questions et les résultats du sondage :

Je synthétise les résultats : 79 % des sondés martiniquais estiment que le dialogue social dans leur entreprise est « plutôt bon », et 21 % qu’il est « faible ou inexistant ». Si on les interroge sur leur perception en Martinique du dialogue social, ils ne sont plus que 24 % à penser qu’il y a eu « beaucoup de progrès en matière de dialogue social fait ces dernières années » et seulement 10 % à être d’accord avec le fait que les choses « vont mieux en Martinique entre dirigeants d’entreprise et syndicats ». Pourquoi cette distorsion de perceptions par les salariés de ce dialogue social ?

***

Une première réponse vient à l’esprit, de dimension psychologique : on a tendance à positiver ce qu’on connaît bien, et à redouter ou critiquer ce qu’on connaît peu ou mal. Le concept-clé, ici, est celui de représentation sociale et collective. On se forge ainsi des images mentales de phénomènes auxquels nous sommes confrontés (de près ou de loin) ; ces images ne brillent souvent pas par leur tolérance ou leur bienveillance. Celui qui n’a pas voyagé de par le monde, disait Michel de Montaigne (en 1562 ; Livre I, chapitre 31, « Des Cannibales », Les Essais), ignore les mœurs et coutumes qui ne sont pas les siens ; il prend ceux-ci pour la norme et déclare donc barbares celles qu’il ignore.

Il suffit de relire (et ce n’est guère à l’honneur de nos anciens…) ce qui pouvait s’écrire, jusqu’en 1930, sur les manières de faire, de penser, de manger ou de travailler des « indigènes » que notre pays a colonisé par le glaive et le missel, pour constater que l’opinion de Montaigne, cinq siècles plus tard, n’avait pas perdu de son mordant…

***

Une deuxième réponse vient également à l’esprit, de même dimension psychologique : on estime qu’ailleurs, les « autres » ne savent pas ce que nous, nous savons ; ou qu’ils s’y prennent mal ; ou encore : qu’ils subissent des situations où, peut-être, leur vie est plus dure, l’air y est plus froid ou le sol trop trempé… Autrui, ailleurs, est donc à plaindre : c’est l’envers du défaut précédent – et cela reste un défaut : croire que les autres sont moins débrouillards que nous, qu’ils courbent plus facilement l’échine – ou que le dialogue social y est moins bon…

***

Une troisième réponse est d’accuser les médias. Elle semble valide, tant le journalisme d’investigation et la vérification des informations avant de les publier semblent relever d’une époque révolue… On parle désormais de fake news ; et circulent sur les réseaux sociaux tout et son contraire (et lycée de Versailles, disait Frédéric Dard). Les analyses de fond se raréfient ; l’essentiel est noyé dans le fatras du fait divers ; la rumeur se hisse en première page et laisse place, le lendemain, à une autre rumeur. Désespérant ! Pourquoi ce traitement débilitant de l’information ? On se doute que la réponse est complexe, et que les journalistes tentent de faire, vaille que vaille, leur métier (ou ce qu’ils croient être leur métier). Et on sera d’accord qu’une entreprise en grève ou une manifestation de plusieurs milliers de salariés méritent en effet la « Une » d’un journal – pour être à la hauteur de l’événement social.

Mais quand même ! Car le problème n’est pas l’information de grève ou de manifestation ; c’est la manière dont elle est (mal)traitée. Expliciter les enjeux du conflit ou de la protestation, indiquer les positions de chaque camp, citer quelques paroles d’experts, tels devraient être le contenu des articles ou des reportages. C’est peu fréquemment le cas. Pourquoi ? Parce que l’information prime sur l’analyse. Et il suffit que les grévistes aient bloqué un rond-point, lancé quelques fumigènes sur le pavé, scandé des slogans peu amènes envers le président de la République, le ministre de la fonction publique ou leur employeur, etc., pour que leur geste devienne évènement. Ce qu’il n’est pas ; il n’est qu’un épisode. Et nous pouvons manquer plusieurs épisodes de la série, sans risque de passer à côté d’un évènement essentiel…

***

Une quatrième réponse serait la suivante : le différentiel de perception du dialogue social s’explique par la visibilité d’un certain type de conflictualité sociale, sur-médiatisée. Si vous êtes des agents d’une collectivité locale, ou d’un hôpital, ou d’une entreprise avec délégation de service public, et que vous bloquez des routes, des voies d’accès ou des ronds-points (et que cela occasionne des heures d’embouteillage sur une île surpeuplée de voitures), alors plus fort est l’impact de votre action – même si elle n’a mobilisé qu’un petit nombre de personnes ; la minorité a été agissante…

C’est l’une des lectures que l’on peut faire du travail d’enquête mené par l’Aract-ITT Martinique. Surpris par les résultats paradoxaux du sondage de 2022, l’Aract-ITT Martinique a réalisé en 2023 un suivi des conflits du travail sur ce territoire en relevant quotidiennement les informations à leur sujet sur les sites internet et les réseaux sociaux de trois médias : France-Antilles Martinique ; RCI Martinique ; et Martinique 1ère. L’hypothèse de l’Aract-ITT Martinique était la suivante : le ressenti des sondés sur le dialogue social en Martinique « est très lié à la médiatisation des conflits sur le territoire, ainsi qu’aux conséquences sur la vie quotidienne, notamment les difficultés à se déplacer. » (voir son document de février 2024, Suivi des conflits médiatisés en 2023 ; cliquer ici)

Distinguant les conflits du travail émanant : de la Fonction publique (territoriale, hospitalière, et d’État) ; d’entreprises liées à une collectivité par une délégation de service public ; d’entreprises avec une gouvernance ou des statuts du personnel public / privé (exemple la Poste) ; et d’entreprises et/ou d’associations privées, l’Aract-ITT a relevé 41 conflits médiatisés en 2023, dont la répartition était la suivante :

Les conflits médiatisés concernant les structures privées ne représentaient donc que moins de 27 % du total des conflits médiatisés en 2023 ; près de 50 % émanaient de la fonction publique et 12 % d’entreprises avec DSP. C’est-à-dire des secteurs où le statut des agents et le type de gouvernance favorise des conflits du travail longs et « rugueux », d’une part, surmédiatisés, avec un impact fort sur la population, d’autre part.

***

D’où une cinquième réponse à notre question (pourquoi ce différentiel de perception entre le dialogue social dans son entreprise et « en France, en général » ?). Elle serait la suivante : parce que les sondés ont interprété à leur façon la question qu’ont posée les sondeurs. Plus exactement : ils ont répondu à la question des sondeurs à partir des réponses proposées par ces mêmes sondeurs (et non pas à partir des leurs, dans leurs mots à eux…).

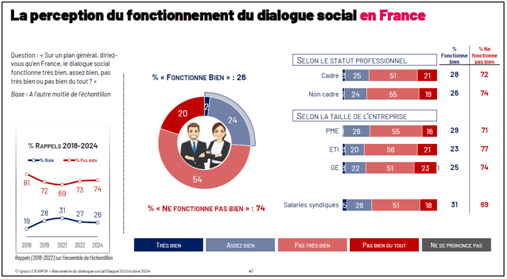

Prenons le sondage Cevipof 2024. La question est : « Diriez-vous qu’en France le dialogue social fonctionne très bien, assez bien, pas très bien, pas bien du tout ? ». Que veut-on dire quand on dit qu’un dialogue social « fonctionne » (bien ou pas bien) ? S’agit-il de la fréquence des réunions du CSE ? De leur durée ? Des sujets mis à son ordre du jour ? De la rapidité des réponses faites par la direction aux élus ? De la capacité de tous à nouer des compromis pragmatiques ? Etc. Ne sachant pas exactement ce que les sondeurs leur demandent, les sondés répondent donc en fonction de ce que chacun comprend de la question – et cette interprétation fluctue selon l’âge des sondés, leur qualification professionnelle, leurs opinions politiques, etc. Et du « bruit » des médias à propos de certains conflits surmédiatisés…

Je fais l’hypothèse que beaucoup de sondés répondent « Assez bien » à la question en comprenant celle-ci comme « Cela pourrait être pire » ; d’autres sondés, à l’inverse, quand ils cochent l’item « Pas très bien » comprennent « Cela pourrait fonctionner mieux ». Ils pensent donc tous un peu la même chose mais ils cochent un item différent. D’où des résultats statistiques que l’on peine à interpréter…

Le sondage Aract-ITT Martinique 2022 demandait aux sondés s’ils estimaient le dialogue social dans leur entreprise « Plutôt bon », « Totalement inexistant », « Très dynamique » ou « Plutôt faible ». Pour le journal France-Antilles Martinique, Eric Nouvel, directeur de l’Aract-ITT Martinique répondait ainsi à la question du journaliste (« Quels sont les principes d’un dialogue social réussi ? ») (lire ici) : « Les principes de reconnaissance, de respect mutuel et de représentation, les principes de dialogue permanent, les principes de prévention et de gestion des conflits. C’est le socle. Dans le dialogue social, et encore plus en Martinique, la forme a au moins autant d’importance, si ce n’est plus, que le fond. » Ces indicateurs de qualité du dialogue social me semblent très « parlants » pour un salarié : il peut, en effet, vérifier concrètement, chaque jour, cette reconnaissance par l’employeur, ce respect mutuel, ce dialogue permanent, etc. Si on l’interroge sur le dialogue social en lui fournissant ces indicateurs, je pense que nous aurions des résultats plus précis, d’une part, et que la distorsion des chiffres entre « l’entreprise » et « en France » serait moindre, d’autre part. Pourquoi ? Parce que chaque sondé porterait un jugement sur cette qualité du dialogue social à partir de mêmes indicateurs, objectivés ; l’agrégation des réponses des sondés aurait donc plus de sens…

Examinons maintenant les statistiques de réponse pour « la France » dans le sondage Cevipof. L’item « (Cela fonctionne) très bien » est coché par seulement 2-3 % des sondés. L’item « Pas très bien », par la moitié des sondés (de 51 à 56 %). Et de part et d’autre de ces jugements, un gros quart des sondés pensent que ce dialogue social fonctionne en France « assez bien », et un petit quart qu’il fonctionne « pas bien du tout ». Pour la question précédente (« Et dans votre entreprise, le dialogue social… ? »), les résultats sont opposés : 48 % des sondés estiment qu’il « fonctionne assez bien ». Comparons cependant les deux séries de réponse (« France » et « Dans mon entreprise ») aux items « moyens » (c’est-à-dire : « Cela fonctionne assez bien » et « Cela ne fonctionne pas très bien »), sans les agréger aux items « extrêmes » (« Très bien » et « Pas du tout »):

Que constate-t-on ? Que les sondés, en effet, ont la perception d’un dialogue social plutôt dysfonctionnel « en France », et plutôt fonctionnel « dans leur entreprise ». Mais l’amplitude des distorsions est variable, selon le statut du sondé, d’une part, et selon la taille de l’entreprise, d’autre part. Ainsi l’amplitude des distorsions chez les cadres atteint 54 points, mais 38 points seulement chez les non-cadres, 30 points dans les Grandes entreprises, et 39 points dans les PME. Ce qui semble signifier que ces deux catégories (« être cadre », et « être dans une PME ou une GE ») contribuent puissamment au résultat global (l’inversion des perceptions du dialogue social « en France » et « dans son entreprise »).

Les réponses des salariés de grandes entreprises semblent à la mesure de leur déception : c’est le plus fort taux de réponse pour l’item « Pas très bien » dans leur entreprise » (39 %) et le plus faible (22 %) pour l’item « Assez bien » pour la France. Ces salariés projettent donc ce qui se passe dans leur entreprise au niveau national. À l’inverse, les salariés des PME estiment (à 44 %) que le dialogue social fonctionne « assez bien » dans leur entreprise, mais cochent plus que les autres l’item « Pas très bien en France » (ce qui est logique, puisqu’ils le mesurent par rapport à leur vécu dans l’entreprise). Bref, tous jugent le dialogue social en France relativement à leur jugement sur le dialogue social dans leur entreprise…

***

Une sixième réponse à notre question sur la perception du dialogue social nous est donnée par la prospect theory, la théorie des perspectives. Un économiste, Daniel Kahneman, et un psychologue, Amos Tversky, tous deux états-uniens, publièrent en 1979 un article qui fit grand bruit : Prospect Theory : an Analysis of Decision Under Risk.

Leur thèse était simple mais ouvrait des… perspectives : contrairement à l’individu supposé rationnel que dépeint la théorie des jeux (et la théorie du choix rationnel), l’individu réel, affirmaient ces deux auteurs, prend, en situation d’incertitude ou de risque, des décisions aux antipodes de la rationalité : il est obnubilé par les pertes, au point de ne pas voir ses gains éventuels ; les mauvaises nouvelles l’affectent beaucoup plus que les bonnes ; il préfère un petit gain certain plutôt qu’un gros gain probable ; il est sensible à la manière dont les pertes et les gains lui sont présentés, etc.

Par exemple, montrent Tversky et Kahneman, sera plébiscité un parti politique dont le programme garantit un taux d’emploi de 90 % des salariés actifs, mais sera rejeté le programme d’un autre parti s’engageant à limiter le taux de chômage à 10 %. Ces deux programmes sont pourtant identiques sur le fond, mais différents dans leurs énoncés : le premier est présenté positivement, le second négativement ; et les individus préfèrent le premier au second…

Anomalies dans la prise de décision et asymétries d’évaluation des gains et des pertes expliquent une part de ce différentiel d’évaluation du dialogue social : les sondés sont en effet beaucoup plus sensibles à l’idée que ce dialogue social « fonctionne mal » en France qu’à celle où il fonctionne « assez bien ». Ils finissent par en être persuadés – puisque plus attentifs à ce qui ne va pas qu’à ce qui va… C’est un peu la même chose que pour les trains : nous sommes attentifs à ceux (très peu, en fait) qui n’arrivent pas à l’heure, et oublieux de tous ceux (beaucoup) qui arrivent à l’heure…

***

Concluons (provisoirement). Nous voilà avec six explications possibles du différentiel de perception du dialogue social « en général » et « dans l’entreprise ». Il est probable qu’elles sont toutes influentes, à des degrés variables, selon le type de conflits, selon leur impact sur la vie quotidienne ou selon les personnes et leur manière de concevoir ce qu’est (ou devrait être) le monde socio-économique. Il conviendrait peut-être, pour les futures éditions de ces sondages, de fournir une définition simple du dialogue social, avec quelques indicateurs-clés, pour les deux situations (dans l’entreprise, et en France). On vérifiera alors si les distorsions demeurent les mêmes…

(Comme ce billet de blog est le premier de l’année 2025, son animateur en profite pour souhaiter ses meilleurs vœux à tous les lecteurs de ce blog et à celles et ceux qui font vivre, en France et au quotidien, le dialogue social et la négociation collective…).