Je poursuis, par ce billet, le mini-dossier consacré à la démocratie sociale. Après « (I) La démocratie sociale : une idée à refonder et un concept à opérationnaliser » et « (II) Le besoin d’une articulation fine et outillée entre démocratie politique et démocratie sociale », je commente ci-dessous une troisième et dernière assertion : la nécessité de transférer les acquis méthodologiques de la démocratie participative et citoyenne vers les dispositifs et procédures de la démocratie sociale… Mon propos ne résulte pas d’une analyse totalement aboutie ; il se veut une libre contribution aux débats actuels sur la démocratie sociale…

3. La nécessité de transférer les acquis méthodologiques de la démocratie participative vers les dispositifs et procédures de la démocratie sociale (concertation sociale, négociation collective, co-détermination)

Mon raisonnement est simple : si l’objectif est, par analogie avec la démocratie politique, de mieux associer les salariés aux décisions qui les concernent, d’octroyer de nouveaux droits à leurs représentants et d’avancer, pas à pas, vers une « co-détermination à la française » – c’est-à-dire : bâtir une démocratie sociale pour ce 21ème siècle – , alors serait-il utile de s’inspirer des outils participatifs et délibératifs qui existent depuis de longues années pour les les grands projets d’équipement et, plus récemment, pour instruire différents sujets (brûlants) de société, tels la fin de vie ou le réchauffement climatique.

Pourquoi s’en inspirer ? Ces outils, procédures, démarches, dispositifs de « participation citoyenne » : 1) ont fait leurs preuves depuis les années 1990 – notamment via la loi Barnier de février 1995 qui crée une commission chargée d’organiser les débats publics « sur les projets ayant un impact significatif sur l’environnement », dite CNDP, commission nationale du débat public ; 2) se sont enrichis, via le numérique, de nouveaux formats participatifs et de nouvelles méthodes de délibération collective adaptées à un grand nombre d’individus et au travail collaboratif ; et 3) peuvent être, une fois adaptées, utilement mises au service de la démocratie sociale dans la branche professionnelle et dans l’entreprise, qu’elle soit petite, moyenne ou grande.

L’idée est de donner meilleure consistance au concept de « démocratie sociale », non pas en glosant sans fin sur le concept mais en rendant celle-ci opérationnelle via des procédures ad hoc et par des expérimentations, pour tirer des leçons et généraliser ensuite, là où c’est utile et possible…

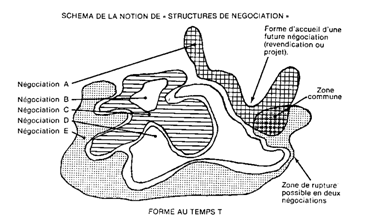

Reprenons la définition descriptive de la « démocratie sociale » proposée par nos collègues de l’IRES (La Démocratie sociale à l’épreuve de la crise. Un essai de comparaison internationale ; lire ici leur rapport de 2013). Pour qu’il y ait « démocratie sociale », estiment-ils, sont requis – outre un système politique démocratique et des règles d’ordre public social : 1) des dispositifs assurant une concertation, régulière ou occasionnelle, entre l’employeur et les organisations syndicales ; 2) des procédures de négociation collective entre cet employeur et ces syndicats;et 3) des droits assurant la participation des salariés aux décisions qui les concernent.

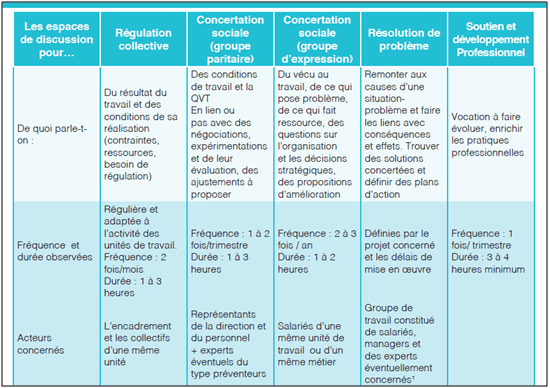

Il faut donc imaginer les multiples formats possibles de ces trois types de dispositifs, selon qu’il s’agisse de « concertation sociale », de « négociation collective » ou de « participation des salariés ». Commençons par ceux-ci.

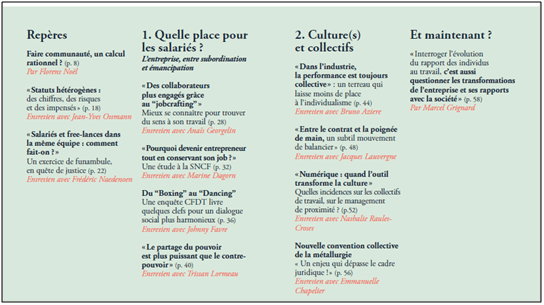

Partons de l’assertion de Marcel Grignard dans sa tribune à Telos, La Démocratie sociale au défi (lire ici), en réponse à celle de Gilberte Cette, Guy Groux et Richard Robert, également publiée sur Telos (lire ici) et que j’ai commentés dans le premier billet de ce dossier. Marcel Grignard écrivait ceci : « Le dialogue professionnel donnant la parole aux travailleurs sur l’organisation de leur travail et son articulation avec la représentation collective des travailleurs que mettent en œuvre quelques entreprises ouvre la voie à un renouveau de la démocratie sociale dans l’entreprise. Elle traduit une forme de participation et de subsidiarité dont on ne peut faire l’économie pour redonner force à la démocratie de représentation, garante de la vitalité de nos institutions. » Sous quels formats envisager ce « dialogue professionnel », premier étage d’une démocratie sociale rénovée ?

L’ANACT, suite à l’Accord National Interprofessionnel de juin 2013 qui ouvrait la possibilité « d’espaces de discussion » avait donné des réponses pratiques à ce sujet, via la brochure Mettre en place des espaces de discussion (pour télécharger la brochure, cliquer ici).

Notamment une méthode, en 4 étapes, détaillée et pertinente : « Se mettre d’accord », « Construire un climat de confiance », « Impliquer les managers », et « Communiquer ». On y trouve, ici ou là, des suggestions pratiques telles celle-ci (citée ici en guise d’exemple pour notre propos) : « Cette étape pourra être réalisée en groupe de travail, complété par des entretiens avec des acteurs-clés (RH, direction, IRP, managers impliqués) et éventuellement, à partir d’observations de terrain. » Sauf que la brochure, excellente au demeurant !, omet de fournir à ses lecteurs, syndicalistes et dirigeants d’entreprise, des éléments concrets sur la manière de faire fonctionner « un groupe de travail », sur comment on réalise « des entretiens avec des acteurs-clés », sur la façon dont on réalise des « observations de terrain », etc. Il est probablement utile d’outiller également à ce sujet les acteurs sociaux de l’entreprise ou de la branche professionnelle…

***

Poursuivons par les deux autres dispositifs clés de la démocratie sociale : « la concertation sociale » et la « négociation collective ».

Une première d’entrer dans le propos est de prendre la mesure des acquis de la participation citoyenne en termes d’outils opérationnels et de vérifier leur adéquation possible dans l’entreprise. Pour cela, je donne quelques exemples d’outils participatifs citoyens et des cabinets qui les promeuvent. Je commence par l’un des leaders du marché : Consultvox.

Le cabinet Consultvox propose sur son site web 12 outils participatifs (« Co-construire les territoires en mobilisant la participation citoyenne en ligne » ; lire ici). Ce sont :

Appel à idées (« Sollicitez la créativité de vos usagers par un brainstorming en ligne sur la thématique de votre choix »)

Questions-réponses (« Interagissez avec votre public en leur apportant des réponses à leurs questions »)

Carte participative (« Localisez les idées, suggestions et projets de votre public sur un outil cartographique »)

Appel à projets (« Permettez à vos habitants de suggérer des projets à réaliser sur votre territoire »)

Signalement citoyen (« Permettez à vos citoyens de vous signaler un dysfonctionnement sur l’espace public »)

Budget participatif (« Allouez une part de votre budget aux projets proposés et choisis par vos usagers »)

Votation (« Organisez une votation citoyenne sécurisée sur un ou plusieurs sujets précis »)

Questionnaire (« Collectez rapidement les avis de vos publics grâce à nos multiples choix de questions-réponses »)

Tables-rondes (« Engagez les personnes concernées par un projet dans un débat constructif et convivial »)

Registre dématérialisé (« Recueillez les observations et avis des habitants pour votre enquête publique »)

Affiches connectées (« Demandez directement l’avis de vos citoyens dans plusieurs endroits de l’espace public »)

Ôtons les mots « citoyens » et « public / publique » et remplaçons-les par « salariés » et « entreprise » et ces douze outils (11 sont ici mentionnés) semblent parfaitement adaptables à l’entreprise, grande ou moyenne…

***

Le site web du cabinet Cap collectif ajoute à cette liste (lire ici) :

« La consultation (« Cette démarche (…) se base sur l’intelligence collective pour construire une proposition finale, pertinente et au plus près de la réalité et de la volonté des citoyens en partant de propositions initiales, faites par l’auteur du projet en amont). Par exemple, si un élu local souhaite changer les bancs de la ville : la consultation citoyenne lui permettra de faire des propositions de solution puis, de laisser les participants donner leur avis (pour, mitigé ou contre) et de laisser un commentaire sur cette proposition. Il est également possible de laisser les citoyens faire leurs propres propositions qui seront ajoutées à la liste des propositions initiales.) »

***

Parmi les documents inspirants pour élaborer un « Guide de la participation des salariés aux décisions dans l’entreprise », j’ai relevé celui-ci, parmi des dizaines d’autres :

Le Guide de la participation citoyenne à destination des porteurs de projet, de la Communauté d’Agglomération Sud-Est Toulousain (décembre 2020 ; lire ici)

On y trouve un exposé didactique de la démarche participative, des informations sur l’outil utilisé à Toulouse, Civicap et des conseils fort utiles en début de processus, notamment celui-ci, relatif au questionnement préalable avant de s’y lancer et, me semble-t-il, directement transposable dans l’entreprise…

« Quel niveau de participation souhaite-on développer ? Information, consultation, concertation, co-construction.

À quel moment la participation citoyenne doit-elle intervenir ? Conception, mise en œuvre, évaluation.

Qu’est-ce qui est attendu ? Des idées nouvelles / Un avis sur le projet / Une meilleure connaissance des besoins des bénéficiaires / Un espace de rencontre entre des élus et les publics / Une amélioration des services rendus au public…

Quelle faisabilité au lancement d’un chantier participatif ? Repérer s’il existe une obligation réglementaire de concertation de la population dans le domaine concerné. Identifier dans l’objet de la concertation ce qui est négociable, ce qui est techniquement et/ou économiquement contraint et ce qui relève du choix politique. Identifier le territoire pertinent et le moment opportun pour concerter les publics (en amont, pendant, après pour l’évaluer).

Quel est l’objet de la concertation des publics ? Définir l’objet de la concertation : « Quelles sont les questions posées ? ». Déterminer les publics concernés par l’objet de la concertation. Identifier les intérêts des publics. Déterminer le niveau de représentativité des publics cibles que l’on souhaite toucher. »

On trouve également dans ce même Guide… toulousain d’autres outils participatifs, transférables, après adaptation, dans l’entreprise :

Tirage au sort (« Démarche aléatoire réellement ouverte à toutes catégories sociales (comme pour les jurés d’assises »)

Échantillonnage (« Équilibre dans la représentation des différentes catégories retenues pour l’établissement des quotas »)

Sollicitation sur les lieux d’activités (« Efficacité pour toucher des publics qui ne sont pas spontanément intéressés par ces démarches »)

Acteurs relais (« Efficace pour toucher des catégories d’acteurs précis et obtenir leur confiance »)

Événements relais (« Public déjà présent. Rencontre de plusieurs acteurs sur un même lieu »)

Annonces (« Touche un public déjà habitué. Crédibilité auprès du public. À emporter chez soi »)

Réseaux sociaux (« Création d’une communauté. Impact rapide avec le relais des internautes »)

Applications Web (« Communication interactive. Détails des informations adaptés selon les demandes »)

Flyers (« Contact direct avec les citoyens. À emporter chez soi. Se dépose sur plusieurs lieux »)

Affichage dans l’espace public (« Facilité de mise en œuvre. Transparence de l’information.Ouverture potentielle à tous »)

***

Une autre manière d’entrer dans le propos relatif aux outils de la participation citoyenne comme aide à une démocratie sociale renouvelée pour le 21ème siècle est d’examiner comment ces outils, éprouvés depuis deux décennies dans l’espace public, peuvent performer la pratique de la négociation collective elle-même, et nourrir « une co-détermination à la française ». Ce sera l’objet d’un prochain billet de blog…