« Le lancement de ChatGPT en 2022, suivi d’autres modèles d’IA génératives présentés sous forme d’agents conversationnels (Google Bard, Bing Chat…), ainsi que la médiatisation de plans de remplacement de personnel par des IA et de gel d’emplois (Axel Springer, Onclusive, Météo France, IBM…), ravive les débats sur les conséquences des nouvelles technologies, en particulier sur l’emploi et le travail. » Ainsi débute le 4 pages Connaissance de l’emploi, n° 200, d’octobre 2024, du Centre d’études de l’emploi et du travail, adossé au CNAM. Titre du dossier, signé par Nathalie Greenan, Silvia Napolitano et Justin Pillosio : L’IA dans les entreprises : que révèlent les accords négociés ? (lire ici). Il fournit d’intéressantes informations sur les processus de négociation collective où sont discutés des problèmes liés à l’IA. Je reproduis ci-dessous de larges extraits de ce 4 pages. Dans les prochains billets, je donne la parole aux organisations syndicales et patronales au sujet de l’IA ; dans le billet qui suit celui-ci, je la donne à ChatGPT.com et lui pose quelques questions sur le dialogue social…

Le 4 pages du CEET poursuit ainsi : « D’un côté, la crainte d’une suppression de certains emplois, d’une intensification du travail, d’une perte de sens, de contrôle, d’autonomie pour les travailleurs, d’une surveillance accrue dans les entreprises. De l’autre, la promesse d’une hausse de la productivité, d’une baisse de la pénibilité, d’un recentrage de l’activité sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, d’une réduction des erreurs humaines et de nouveaux emplois. Ces inquiétudes et espoirs ne sont pas nouveaux, chaque révolution technologique suscite de tels questionnements.

Néanmoins, ils concernaient jusqu’alors principalement les travailleurs manuels du secteur industriel et certaines professions administratives. Avec les avancées dans l’entraînement des systèmes d’IA, les professions les plus qualifiées, dans des secteurs qui étaient par le passé moins concernés, sont également exposées à l’automatisation.

Ces discours, qu’ils soient alarmistes ou optimistes, négligent souvent une réalité importante : l’introduction de nouvelles technologies ne suit pas nécessairement une logique de substitution, elle peut au contraire venir en appui au travail humain. Cette approche plus nuancée est suivie par la CES, la confédération européenne des syndicats, dans son accord- cadre sur la digitalisation adopté en juin 2020, décliné en France via le projet DIALIA (pour « Dialogue IA ») piloté par les syndicats français. Ces initiatives visent à encourager la participation active des travailleurs dans la définition des usages des systèmes d’IA, en les orientant selon leurs besoins spécifiques. (…)

« Depuis 2017, un peu moins d’un accord sur mille fait référence à l’IA. Le caractère émergeant des systèmes d’IA et les difficultés de négocier sur les usages des technologies expliquent en partie cette faible occurrence dans les accords d’entreprise. Si cette modeste proportion contraste avec l’importante médiatisation de cette technologie, il convient de remarquer qu’entre 2018 et 2023, la proportion d’accords d’entreprise signés qui évoquent l’IA a été multipliée par 2,5. (…)

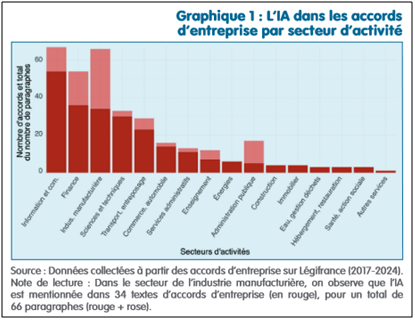

Le caractère généraliste de l’IA se constate par la variété des secteurs d’activité où l’on trouve des accords d’entreprise qui la mentionnent (graphique 1, ci-dessous). Les seuls secteurs absents (les activités des ménages en tant qu’employeur, les activités extraterritoriales, les industries extractives et l’agriculture) concluent, de manière générale, très peu d’accords d’entreprise, à l’exception du secteur des arts et spectacles (qui produit environ un accord d’entreprise sur cent pendant cette période).

Près d’un quart de ces accords proviennent du secteur de l’information et de la communication, qui ne représente pourtant que 3,4 % de l’ensemble des accords d’entreprise signés depuis 2017. Ce secteur regroupe les activités les plus exposées à l’IA générative, telles que l’édition, les services d’information, la production audiovisuelle et, surtout, les sociétés d’informatique.

Le secteur de l’information et de la communication produit 1,5 fois plus d’accords sur l’IA que l’industrie manufacturière, mais chaque accord contient en moyenne 1,2 paragraphe sur l’IA, contre 1,9 pour l’industrie manufacturière. Si l’on se rapporte au nombre moyen de mots par paragraphe, l’information et la communication en comptent 34, contre 43 pour le transport, 52 pour la finance et les assurances, et 54 pour l’industrie manufacturière. Bien que le secteur de l’information et de la communication soit surreprésenté, d’autres secteurs montrent une précision et une implication plus importantes dans les négociations sur l’IA. (…)

On observe également une plus grande implication sur ce sujet dans les secteurs de l’industrie manufacturière et des transports, avec toutefois une teneur moins prospective. L’IA n’y est pas mentionnée comme un futur bouleversement, mais elle se rajoute à une automatisation déjà établie. Elle améliore des opérations en partie robotisées et permet d’optimiser davantage la production, notamment par la récolte de nouvelles données (…)

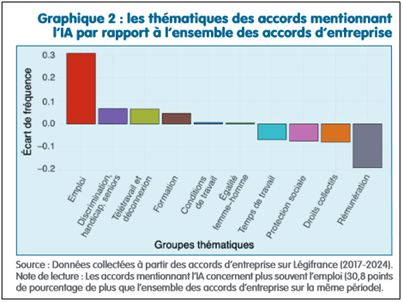

La négociation sur les nouvelles technologies n’est ni obligatoire ni courante. Elle émerge donc comme sujet transversal dans des discussions sur des thèmes traditionnels. La question est alors d’identifier dans quelles thématiques de négociation l’IA est évoquée. En regroupant les 55 mots-clés proposés par Légifrance en 10 catégories thématiques, nous avons constaté que l’IA est abordée dans chacune de ces catégories de négociation. Pour pouvoir mieux saisir la singularité des accords d’entreprise qui font référence à l’IA, il faut regarder comment ils se distinguent dans la répartition des thématiques par rapport à l’ensemble des accords d’entreprise sur la même période (graphique 2, ci-dessous).

L’IA est particulièrement présente dans les négociations sur l’emploi. En effet, 34,7 % des accords qui mentionnent l’IA traitent de l’emploi, tandis que 3,9 % de l’ensemble des accords d’entreprise sur cette même période porte sur cette thématique, soit un écart de 30,8 points de pourcentage. Cette surreprésentation reflète les inquiétudes et les interrogations concernant la préservation des emplois dans un contexte de transition digitale. Il souligne également que les grandes entreprises sont davantage investies dans les discussions sur l’IA, les négociations sur l’emploi étant majoritairement des accords de gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), obligatoires pour les entreprises comptant plus de 300 salariés. De même, les négociations portant sur les dispositifs de lutte contre les discriminations, l’inclusion des travailleurs handicapés et des seniors, le télétravail, le droit à la déconnexion et la formation sont, dans une moindre mesure, surreprésentées. (…)

L’analyse des accords d’entreprise révèle un intérêt croissant pour les multiples questions que pose l’IA dans le monde du travail, bien que le sujet reste encore marginal. Les approches varient selon les secteurs, oscillant entre vision prospective et considérations concrètes sur l’emploi et l’organisation du travail. Actuellement, les discussions se concentrent principalement sur les enjeux d’emploi. Il est crucial d’élargir le dialogue aux transformations du travail induites par l’IA. Cette perspective plus large permettrait d’orienter l’utilisation de l’IA vers l’amélioration des conditions de travail et une meilleure adaptation aux besoins des travailleurs, avec des effets bénéfiques à long terme sur l’emploi. »

(Billet suivant : Parole donnée à ChaptGPT. com. Attention, cela va turbuler…)